“公平公开公正”之三公原则是保障资本市场秩序有效运行的基石,然而伪市值管理作为A股市场正常秩序下的一股暗流却禁而不绝,恰与真市值管理在A股市场的“寥若晨星”形成了鲜明的对比。2021年5月9日,知名新浪大V叶飞的爆料事件,使“伪市值管理”的利益链条从灰色地带暴露于公众人前。

一、由叶飞事件说起

2021年5月9日,新浪大V“叶飞”在微博公然喊话中源家居高管,声称:“你们公司的市值管理找的盘方太不东西……直接出货给我们,还不付保底的保证金”,直指中源家居以市值管理之名,与盘方联合坐庄,操纵股价,此言一出,瞬间引爆舆论。证监会亦火速立案调查。

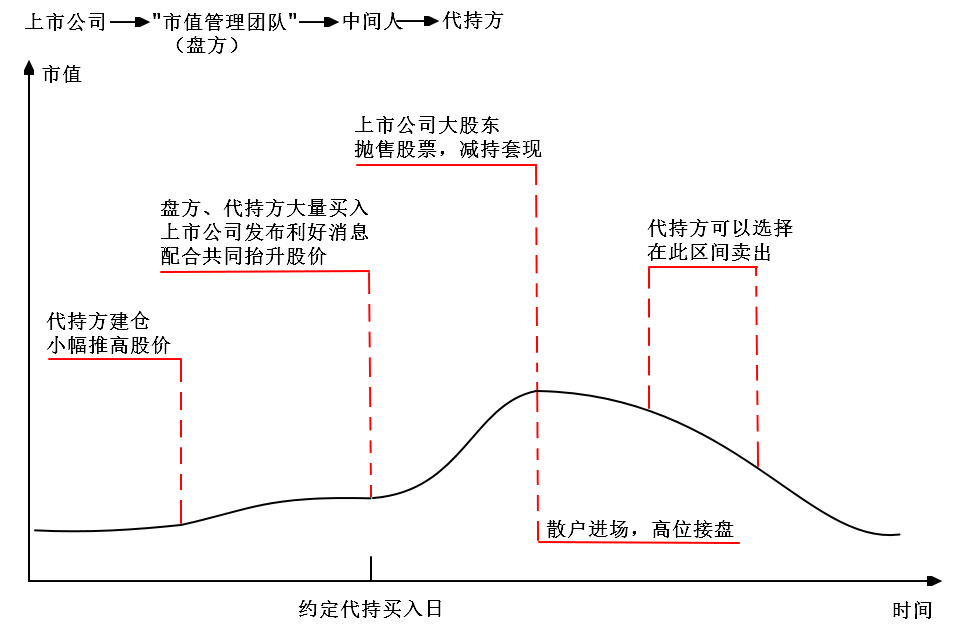

叶飞举报事件可简单总结为,中源家居大股东欲高位减持套现,遂找到盘方做“市值管理”(拉升股价),但盘方既不“专业”也欠诚信,不但“股票市值没做起来”,导致叶飞的下家代持方(募、证券等资管方)变成了真正的“接盘侠”,亏损几百万,且盘方还想赖叶飞的中间费以及下家的保证金,叶飞同时遭受上游违约和下游追索的双重夹击,故选择自爆。叶飞事件各方操纵流程如下图:

7月23日,证监会官网通报了叶飞举报上市公司以市值管理为名,实则进行股价操纵案件的最新进展。通报称:“经查,2020年9月至2021年5月,史某等操纵团伙控制数十个证券账户,通过连续交易、对倒等违法方式拉抬“中源家居”“利通电子”股票价格,交易金额达30余亿元,相关行为已达到刑事立案追诉标准,涉嫌构成操纵市场犯罪”。至此,2021年A股市场的“惊天大瓜”算是瓜熟蒂落,告一段落,中源家居及相关案涉人员以“市值管理”之名,行“伪市值管理”之实得以盖棺定论。

二、那么问题来了,何为伪市值管理?

伪市值管理为一个相对概念,从文义理解来看,即虚假的市值管理,与其对标的显然是真市值管理。伪市值管理无疑披着“市值管理”外衣,故明晰真市值管理的概念和内涵(未免歧义,下文所述“市值管理”均指“真”市值管理),自然得以理解何为“伪市值管理”。

(一)市值管理

市值管理非法律概念,较为权威的界定为:市值管理是上市公司基于公司市值信号,综合运用多种科学、合规的价值经营方式和手段,以达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的一种战略管理行为[1]。

2014年5月9日国务院颁布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称“新国九条”),首次提出“鼓励上市公司建立市值管理制度”,自此“市值管理”得以官方正名。据此可见,我国监管部门对于“市值管理”是予以鼓励及肯定的态度,且上市公司为市值管理运行主体。

实践中,市值管理的运行模式层出不穷,大宗交易、并购重组、股份激励、股份回购与增发、股权质押、投资者关系管理等都是常见的应用工具(手段)。

(二)伪市值管理

2021年5月22日,证监会易会满主席在中国证券业协会第七次会员大会上的讲话称:“伪市值管理本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结,滥用持股、资金、信息等优势操纵股价,侵害投资者合法权益,扰乱市场秩序,境内外市场均将其作为重点打击对象。对此我会始终保持“零容忍”态势”。”由此可见,伪市值管理是一种借“市值管理”之名的新型市场操纵行为,其本质仍是股价操纵。在实践中,主要模式有交易型操纵、信息型操纵,以及前述二类操纵的混合模式。

导致伪市值管理案件频发、监管难的原因无疑是多样复杂的,但笔者认为,究其根本在于,市值管理本身法律规范缺位引发的“连锁反应”,下文予以详述。

三、市值管理目前存在的问题

(一)法律规范和认定规则的缺失

尽管新国九条为市值管理“正名”,但是该文件仅有“鼓励上市公司建立市值管理制度”的原则性指导意见,我国法律层面对此至今未予明文规范,导致现实监管查处困难的问题。

此外,操纵人主观认定困难也是监管痛点。伪市值管理在实践中,往往涵盖内幕交易、交易操纵、信息操纵、非法利用账户、信息披露违规等多种违法犯罪行为,且行为主体不仅限于上市公司和实控人,往往还包含公、私募基金等机构和自然人,呈现内外勾结之态。因此,如何通过客观证据和其他关联,证明“合谋和故意”,成为认定该等行为是否违法的关键。由于主观认定难,采取推定模式又欠缺法律依据,当前的监管实践中此类案件往往只能割裂处理为内幕交易、泄露内幕信息、市场操纵、信披违规、利用未公开信息等单个罪名,该种处罚方式由于不能客观还原操纵者的违法全貌,亦给操纵者提供了“以轻避重”逃避法律处罚的空间。据证监会稽查局副局长陈捷7月9日在证监会例行新闻发布会上介绍:“2020年以来,证监会查实以所谓市值管理名义操纵市场的案件15起,占同期查实的全部操纵市场案件的18%”[2]。由此也一定程度印证上述说法的正确性。

(二)市值管理与《证券法》之冲突

上市公司作为证券市场主体之一,受到《证券法》的规范和调整。保护投资者权益为《证券法》的立法目的,该法第三条规定“证券的发行、交易活动,必须实行公开、公平、公正的原则。”,第五条“证券的发行、交易活动,必须遵守法律、行政法规;禁止欺诈、内幕交易和操纵证券市场的行为”。上述立法精神和原则集中体现在2019年修订《证券法》第五十五条。我国《证券法》并未给与操纵市场明确的定义,而是采用“列举+兜底条款”形式予以规制,列举式规则显然不能一网打尽实践中各类操纵形态及其变形,但兜底条款之存在,既能解决法律滞后性问题,为新型操纵行为提供法律制裁之依据,也从侧面反映“操纵市场”被《证券法》绝对禁止。

承上文所述,市值管理的本质追求在于通过上市公司积极的干预行为,纠正市值与企业内在价值的偏差,“回正”股价,因此市值管理工具(手段)的运用,客观上必然引发股价波动,但《证券法》并未为操纵市场设立豁免规则。因此市值管理与《证券法》禁止性规定存在矛盾。2007年证监会《证券市场操纵行为认定指引(试行)》第四十八条规定操纵豁免情形[3],但该部门规章于2020年被证监会废止,是否在一定程度上传达出证监会认为该规定确实有违《证券法》立法目的之嫌,但不论如何,上市公司市值管理是否构成操纵市场之嫌有待法律进一步明晰。

(三)“市值管理”合法与违法之边界不清

市值管理离不开市值管理工具的应用,市值管理与操纵市场于“股价波动”上的重合,可能导致投资者利益损失,基于公众利益的保护,法律必须发挥规范和制裁作用。但部分市值管理工具本身即存在合法与违法边界模糊的问题,以致市值管理的合法与违法边界亦非浊泾清渭。

比如,上市公司股份回购,2018年《公司法》修改以前,上市公司“护盘型”回购本公司股份被法律禁止,所以实践中,上市公司利用股份回购进行市值管理往往打着股权激励等旗号。但2018年修正后的《公司法》,首次将该类交易予以法律意义上的肯定,第一百四十二条第六项规定:“公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外:(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。”,随后2019年1月,沪深两大交易所,出台关于上市公司回购股份实施细则,对回购条件予以细化。虽然,上述《公司法》条文并未直接点名市值管理,但是从相关条文的精神和实施条件来看,与市值管理之运行目的无疑是相符的,此外,鉴于上市公司大股东本身可能即为市值管理的参与者以及天然的信息优势,因此笔者认为上述条文所述“股东利益”更狭义偏向于二级市场的中小投资者(散户)利益。

同时,必须看到的是,如上市公司回购大股东所持股票,也可能涉及利益输送、内幕交易等违法行为,同时,伪市值管理流传着“熊市搞回购”的说法,出现了上市公司在利益的驱使下,为了配合股东减持和股份质押而去公告股份回购,也有借助股份回购避免可转债的回售的情况。因此,股份回购虽被《公司法》所正名合法,但该行为本身即自带难以界定的“盲区”。

且对于其他市值管理手段而言,由于市值管理这一制度尚未被法律所明确,部分市值管理工具的使用仍处于“灰色地带”。例如在信息披露问题上,适度有效的信息披露,有助于投资者关系维护,把公司的内在价值和重要信息传递给市场,矫正公司股票价格与公司内在价值之间的偏差。在此基础上,现行信息披露规则鼓励上市公司主动披露、自愿披露,交易所只履行形式审核职责。但这种鼓励自愿性披露被不法者所利用,从而演变为二级市场股价炒作的工具。如上市公司为了操纵股价而选择性的在重要时间点上集中连续披露利好消息、行业热点、公告重大并购重组等消息,配合大股东的减持行为,于减持后随意终止并购等做法,该等行为本身无疑构成操纵市场,但其中的“选择性自愿披露”是否具有“违法性”于实践中较难认定。

承上所述,笔者认为,在现行法律对市场管理制度缺乏系统性规范的情况下,基于《公司法》、《证券法》相涉条款之理解,厘清市值管理的合法边界在于以下两点:其一,市值管理手段的合法合规性;其二,市值管理行为目的的正当合法,不能有操纵股价和内幕交易的主观意图。但理论很丰满,现实很骨感,实践中,认定行为人的主观意图较为困难,因此造成市值管理与操纵市场之间法律边界模糊不清的局面。

四、法律思考和建议

(一)尽快出台有关市值管理的法律规范和实施细则

市值管理涉及上市公司的方方面面,无疑是复杂大工程,部分上市公司及人员正是利用这一特征,游走在市值管理合法与违规的边界,浑水摸鱼,因此,我国应尽快出台相关法律或司法解释,对于什么是市值管理,如何进行管理(包括信号释放、信息披露等问题)、法律冲突问题如何解决(是否明确豁免原则)、主观故意认定规则、监管机关如何监管以及监管的边界等问题出台具体的指导规范和实施细则,依法识别市值管理与操纵市场,划定监管红线。

(二)强化民事赔偿责任,健全中小投资者保护机制,从源头上震慑不法者,提高违法成本。

目前,对于已发现查处的伪市值管理案件,行政责任是主要的责任方式,构成犯罪则移送公安机关追究刑事责任,但对于普通的投资者而言,不法者对行政责任或刑事责任的承担并不能弥补他们因伪市值管理而遭受的损失。因而,仅仅依靠行政监管,是无法真正保护投资者的合法权益。且伪市值管理行为的受害者一般是力量弱小的中小投资者,他们在进行诉讼赔偿的过程中,往往面临举证困难、维权成本高,合法权益得不到保护的现实,法律条文变成“纸上谈兵”。笔者认为在市值管理制度构建中,应该考虑建立并完善伪市值管理民事赔偿机制,考虑赋予投资者切实可行的救济途径,而降低投资者解纷成本无疑是完善救济途径最快捷高效的手段之一。值得一提的是,2021年8月20日,最高人民法院与中国证监会联合印发《关于建立“总对总”证券期货纠纷在线诉调对接机制的通知》(以下简称《通知》),决定建立“总对总”在线诉调对接机制,全面推进证券期货纠纷多元化解工作,《通知》明确“高效便民”为调解机制工作开展的三大原则之一,该制度的进一步落地实施值得期待。

(三)继续创新、完善证券监管手段。

我国新修订的《证券法》已于2020年3月1日起正式实施,在证券监管机构章节第一百七十六条明确新增了关于“吹哨人制度”的条款。这一条文从原则上基本勾勒出了证券吹哨人制度的核心构成要素。但实践中,我国证券举报人制度的实施仍然遇到一些实际问题,比如如何处理好“滥报”以及对于“吹哨人”的保护与豁免等问题,以免该制度的执行沦为空谈。

结语

我国资本市场的健康发展,离不开上市公司的有序治理,科学合规的市值管理制度无疑是建立上市公司长效机制的途径之一,其正面价值应予以肯定,但市值管理不等于“管理市值”,笔者期待市值管理这一“A股市场热词”尽快法律化和规范化,而不再沦为不法者于二级市场收割“韭菜”的马甲,还A股市场以澄明。

注释:

[1]详见刘国芳、王华:《2009中国上市公司市值管理新特点》

[2]https://cn.chinadaily.com.cn/a/202107/09/WS60e81795a3101e7ce9758fe1.html

[3]第四十八条上市公司、上市公司控股股东或其他市场参与人,依据法律、行政法规和规章的规定,进行下列市场操作的,不构成操纵行为:(一)上市公司回购股份;(二)上市公司控股股东及相关股东为履行法定或约定的义务而交易上市公司股份;(三)经中国证监会许可的其他市场操作。