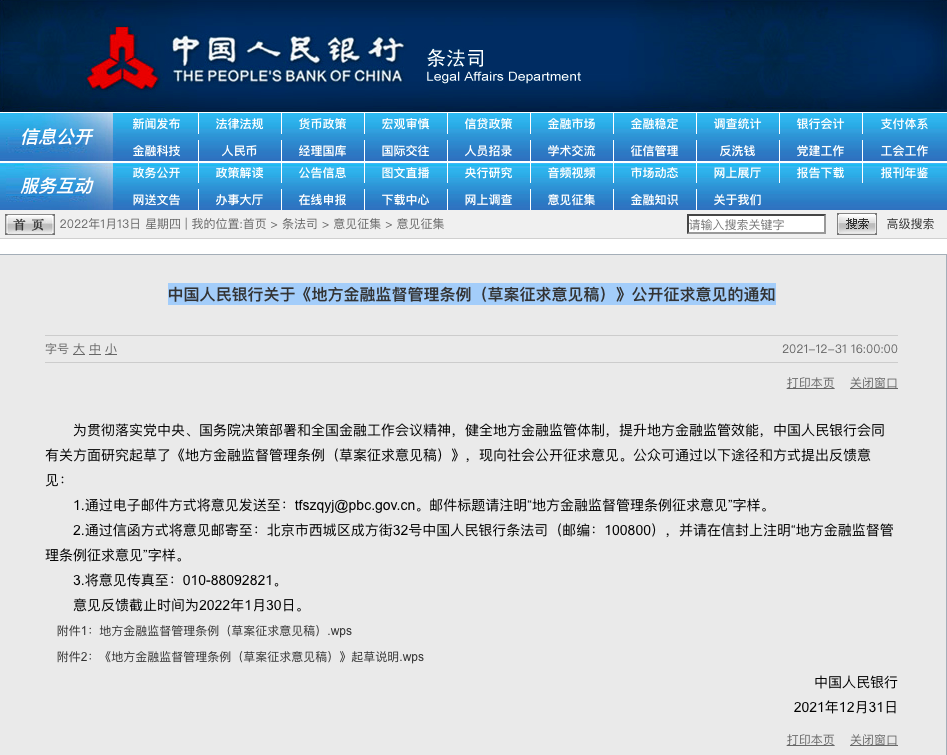

2021年12月31日,中国人民银行官方发布《地方金融监督管理条例(草案征求意见稿)》(以下简称《条例》),《条例》一经发布引起业界极大的关注和讨论。笔者将围绕《条例》的制定背景和内容,结合笔者在相关行业的实践经验,对《条例》进行非官方解读。

一、《条例》的制定背景及必要性

自2017年以来,各省、自治区、直辖市成立地方金融监督管理局,北京、上海、江苏、浙江、湖北等多地于近2年间陆续发布了地方金融监督管理条例(以下统称“各地方条例”)。各地方条例从地方金融组织的设立、经营规则、终止、监督管理、风险防范与处置等方面作出了全面规定。以《北京市地方金融监督管理条例》(以下简称《北京市条例》)为例,《北京市条例》于2021年7月1日正式施行,为北京市地方金融组织的监管规则提供了上位法依据,也为地方金融组织及其活动合规运营提供了法规依据,明确规定任何单位或个人未经批准不得设立地方金融组织,不得从事或者变相从事地方金融组织的业务活动;针对网络上“超高利率,抢到就赚”“网络刷单,躺着赚钱”等蛊惑消费者的金融广告和铺天盖地的虚假宣传,《北京市条例》规定了地方金融组织经营行为和营销宣传的底线,规定其有保障“金融消费者的财产安全、知情、自主选择、公平交易、信息保护等权益”的义务;针对消费者担心的“一旦地方金融组织解散,债务该由谁来清偿?”的问题,《北京市条例》规定对于存在重大风险隐患的地方金融组织,市地方金融监督管理部门有权采取限制重大资产处置等一系列限制措施;此外,《北京市条例》还特别提出设立“双罚”制度,即对地方金融组织给予行政处罚的,可以根据具体情形,同时对负有直接责任的法定代表人、董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款,没收违法所得。情节严重的,可以处一定期限的市场禁入。

各地对地方金融组织的监管,已取得了明显成效,但在日常监管和风险处置中,因缺乏国家层面统一的地方金融监管立法,各地方对金融监管职责分工的理解不尽一致,部分机构和活动游离于金融监管之外,地方金融监督管理部门也面临监管依据不够充分、执法手段不足等问题。在此背景下,中国人民银行自2018年6月开始牵头启动《条例》起草工作,旨在明确地方金融监管规则和上位法依据,统一监管标准,构建权责清晰、执法有力的地方金融监管框架,确保中央对加强地方金融监管的各项部署得到落实。

二、《条例》的主要内容

《条例》共五章四十条,按照“中央统一规则、地方实施监管,谁审批、谁监管、谁担责”的原则,将地方各类金融业态纳入统一监管框架,强化地方金融风险防范化解和处置。主要内容包括:

(一)明确地方金融监管职责

《条例》对省级人民政府、国务院金融管理部门及其分支机构的地方监管职责进行了明确,并明确省级人民政府可授权下级人民政府开展除地方金融组织的审批工作以外的监督管理工作和风险防范处置工作。此外,《条例》对于监管协调机制、跨区协作、监督管理保障等方面也均进行了明确规定,能够有效弥补中央层面监管规则空白,建立中央与地方金融监管协调双机制,在金融管理主要是中央事权的前提下,按照中央统一规则,强化属地风险处置责任。

(二)明确“7+4”类行业的监管规则和要求

中共中央国务院印发的《关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的若干意见》规定,“7+4”类地方金融组织交地方监管,其中“7”是指小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等,这7类由地方金融监管部门实施监管,中央金融管理部门制定规则;“4”是指投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等,这4类由地方金融监管部门监管,提高准入门槛,严格限定经营范围。《条例》明确了“7”类地方金融组织的审批和终止、监督管理、风险防范、法律责任等规定,同时明确地方对“4”类机构的监管要求。

《条例》与地方金融组织的现有规范相比,亮点之一便是备受关注的对于地方金融组织经营区域的限制规定,即《条例》第十一条“地方金融组织应当坚持服务本地原则,在地方金融监督管理部门批准的区域范围内经营业务,原则上不得跨省级行政区域开展业务。地方金融组织跨省开展业务的规则由国务院或授权国务院金融监督管理部门制定”的规定。笔者认为,本条对于目前能够全国展业的融资租赁公司、商业保理等机构无疑将经历一个阵痛期,但从长远来看,确实有利于金融风险的属地防范和化解。中央的立法倾向在于引导地方金融组织回归本源、服务本地,切实发挥地方金融组织的社会职能。而且《条例》也只是限制展业,而非禁止,《条例》对此留出了余地,明确规定了地方金融组织跨省开展业务的具体规则由国务院或授权国务院金融监督管理部门制定,至于对已跨省开展存量业务需要化解的,《条例》也“贴心”的明确规定了过渡期的安排。日后中央是否会将跨省展业的规定与地方金融组织分级分类评级或诚信管理等指标联系起来也未可知,各地方金融组织仍然可以对日后国务院出台的相关规定抱有期待。

(三)赋予地方金融监督管理部门履职手段

“7+4”类地方金融组织中,除融资担保公司有行政法规规定外,其他种类金融组织的监管依据多为部门规章和规范性文件,缺乏必要的监管措施和法律责任规定。地方金融监管部门可采取的履职手段很有限,在发现违法违规企业时,处置手段不足,力度不够。《条例》出台后,将从国家层面立法赋予地方金融监督管理部门现场检查、非现场监管、监督管理谈话等履职手段;并且加大了处罚力度,按照过罚相当原则规定了“双罚”制,如对于非法金融活动和违规跨省开展业务最高可罚款500万元;对地方金融组织处以罚款的,可以根据具体情形同时对董事、监事、高级管理人员的处罚最高可达50万元。此外,《条例》还规定建立地方金融风险监测预警机制,视情形对地方金融组织采取暂停业务、限制资产转让与资金运用、责令控股股东转让股权等风险处置措施。

(四)《条例》生效后,已出台的地方性法规将何去何从

《条例》为人民银行牵头制定的行政法规,从立法层级上看,效力仅次于宪法和法律。如前文所述,各地自2017年成立地方金融监管部门以来,陆续出台了地方金融监督管理条例,各地方条例关于行政处罚的规定(如罚款限额)与《条例》存在一定冲突,根据《立法法》第七十三条“除本法第八条规定的事项外,其他事项国家尚未制定法律或者行政法规的,省、自治区、直辖市和设区的市、自治州根据本地方的具体情况和实际需要,可以先制定地方性法规。在国家制定的法律或者行政法规生效后,地方性法规同法律或者行政法规相抵触的规定无效,制定机关应当及时予以修改或者废止”之规定,《条例》出台后,各地方条例与《条例》抵触的规定无效,将面临修改或废止。届时,各地方条例可以根据《条例》规定,根据行政区域的实际情况作具体规定。

三、结语

金融是实体经济的血液,金融发展的健康程度影响人民财产安全、实体经济发展和社会稳定。《条例》从地方金融监管职责、央地配合、监管规则、风险防范与处置、法律责任等角度作了明确规定,为地方金融监管提供了上位法依据,统一了监管标准,能够确保地方金融监管和风险处置有法可依、有规则可循、有措施可用。