一、前言

下午三时许,我接到了派出所的电话:“你代理的马某案,下午取保,去看守所领人吧。”

该案是北京市某区分局侦办的非法吸收公众存款罪案件,这些年我办理的非吸案件不能说很多,只能说相当的多。

其中亦不乏取保候审、不起诉、缓刑等辩护效果特别好的案件。

相较于我办理的其他非吸案件,该案算是具有一定的特殊性,因为该案件是一起针对“漏罪”事实进行追诉的案件。

本案在与检察官深度沟通后,检察院决定不予批准逮捕。

“漏罪”案件的辩护极有可能面临“前狼后虎”的窘境,那么宏观辩护思路的选择就变得至关重要。

在本案中,引“猛虎”以击“群狼”的思路,就是最终顺利帮助当事人取保候审的制胜关键。

二、刚出监狱,又进看守所

本案的主人公马叔三年前因为涉嫌“非吸”被判处三年有期徒刑。在监狱服刑的这三年,可谓是日日夜夜期盼着能够跟家人团聚。时光荏苒,三年说慢也快,转眼到了马叔出狱的时间。

马叔出狱前一天就把自己拾掇得利利索索,心里盘算着:“三年了,我得让家人里看着我的好,别担心我。还有我见都没见过的小外孙,我可得好好抱抱!”

出狱当天,马叔说:“今儿个这天真蓝……”

可是,万万没想到,马叔望着天,哼着小曲,走出了监狱的大门。

等待着马叔的除了远远能望见的妻儿,还有早已经守候多时的办案民警。

民警告知马叔:“你被刑事拘留了!”马叔此时,懵了……

可谓是:“才出了火坑,又进了水坑。无缝衔接!”

三、前进一步有“狼”——“前罪”审理留下“挂落儿”

马叔“又”被刑拘了。

家里人通过朋友介绍,找到了我。

经过沟通,我发现马叔在涉案公司的日常工作就是定定桶装水,修修电器……但是名义上却当着“区域经理”。

内行看门道,外行看热闹。

了解过非吸案件的读者看到这就立马明白了,这职位与职责相互脱节了,简言之就是“名不副实”。

刑事案件中无论是身份事实还是行为事实,都要做实质性审查。那么,马叔被按照名义上的身份去认定犯罪当然是错误的。

那么由此身份锁定的挂在马叔身上的“募集资金”数额当然也得重新审视其合理性。

但是,在前罪的追诉中,马叔选择了认罪认罚。

认罪认罚的选择本无可厚非,但是,在认罪认罚的背景下,对于马叔在公司的任职情况、募集资金数额,甚至是否存在对外招揽投资人的行为等等,这些存在争议的关键事实都一股脑认下了……

更为遗憾的是,控、辩、审在前罪的追诉中最终都没有留下“和而不同”的观点。

司法实践中认罪认罚从宽是否存在操作上的问题,这并非我在本文中想去重点关注的。然而,在马叔的这个案件中恰恰是因为程序的选择,间接导致实体事实没有完全查清,留下了“挂落儿”。

那么问题就来了。

“漏罪”案件,核心事实虽然与前罪的核心事实有一定的差异,但是绝大部分是重叠的,那么司法官们对于法律定性的倾向性在追诉之初可以说已经确定了。

如果就本案的“罪与非罪”的问题进行辩护,就面临两大难题:

第一,案子还在侦查阶段,针对“漏罪”的证据看不到,“巧妇难为无米之炊”啊!

第二,前罪的判决已经生效,并且同案被告人均已经认罪服判,想要改变“漏罪”的定性,势必要对于前罪判决在“罪与非罪”上予以否定。这其中的难度可想而知,可谓:“撼山易,撼生效判决难!”

四、后退一步有“虎”——认罪认罚难把控

上文中已经提到,在前罪的追诉中,马叔是选择了认罪认罚的,才留下了“挂落儿”。

那么不对“罪与非罪”进行辩护,转而认罪认罚呢?

针对认罪认罚,同样面临着窘境:

第一,如果和前罪中一样的辩护策略——认罪认罚,但是认了罪但是却“埋没”了事实上客观存在的问题,始终会存在作出不利判罚的风险。

说白了,再判三年怎么办?这也是马叔和他的家人不能接受的。

第二,不认罪认罚,基于报案人的压力,基于前罪基本事实已经被生效判决书锁定,这个案子批准逮捕的可能性不可谓不大。

认也不对,不认也不对。

本案可以说是前有“群狼”后有“猛虎”。

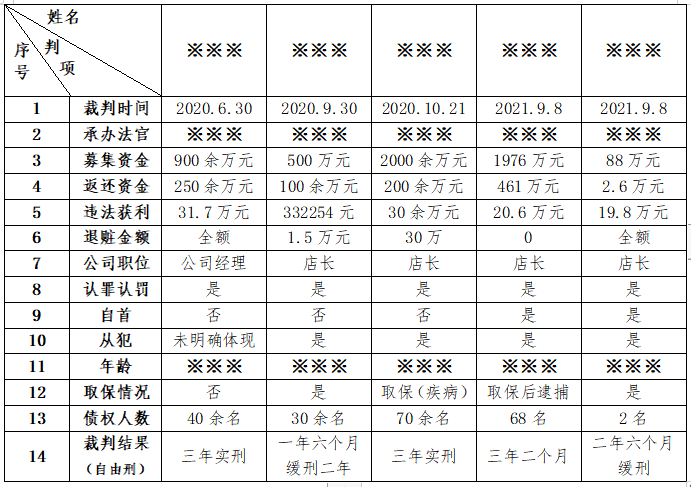

就在举棋不定的时候,我发现本案在前罪追诉中,除了马叔还有其他四个被告人。我遂就这几个人的判决情况进行了解构,比对:

不对比不知道,一对比吓一跳。

通过对比,可以发现:

1、募集资金在500万元左右,退赃不到位的情况下,办案机关决定对其采取取保候审措施。并最终判处一年六个月缓刑二年的刑罚。

2、募集资金在2000万元左右,退赃到位的情况下,最终判处三年实刑,而未退赃的情况下,最终判处三年二个月实刑。

显而易见,在“认罪认罚”、“返还资金”等其他量刑情节相似的情况下,募集资金的多少这一变量决定了最终的量刑。

募集资金500万元可以判处缓刑,募集资金2000万元并全额退赃的情况下可以判处三年实刑。

结合马叔的“漏罪”事实,我认为针对漏罪事实,判处一年六个月以内的刑罚,并适用缓刑是较为妥当的。

根据相关法律规定,“漏罪”案件应该确定漏罪刑罚后与前罪数罪并罚。马叔已经服刑三年,因而马叔此次实际应履行的刑期应当按照“先并后减”的方式计算。

与此同时,马叔的相关漏罪事实如果在前罪追诉中予以评价,结合马叔的其他量刑情节,参考同案的判罚情况,马叔的宣告刑极有可能控制在三年有期徒刑到三年二个月有期徒刑之间。

既然判决是同一法院作出的,又是针对同一系列案件,未来甚至有可能还是同一法官。

那么其他人的量刑尺度对于马叔的“漏罪”事实的判断当然是具有重大的参考价值的。

在这样的情况下,想要做到罪刑适应,变更强制措施,似乎成为了唯一的选择。

五、不惧虎狼——以彼之道,还之彼身

“群狼”惹不起,“猛虎”躲不过。

那么引“猛虎”以击“群狼”或许是条出路……

(一)彼之道,同案同判

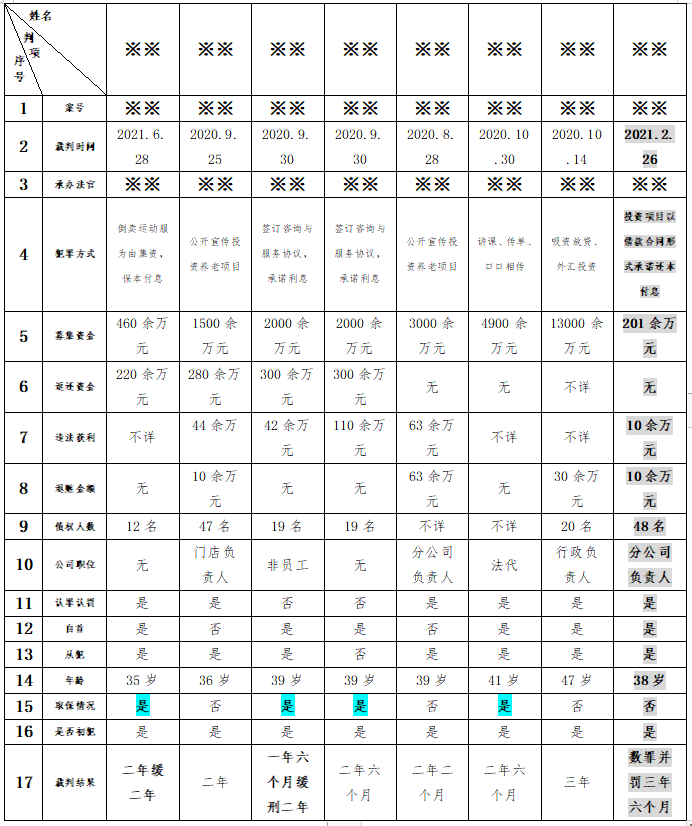

系列案中既往其他被告人的生效判决的判罚尺度已经了然于心,那么该区法院对于类案的基本立场我们也不能遗漏。

我遂就对该区近三年的判决情况进行了梳理:

通过以上对法院所判决的案例的列举以及对于量刑情节的分析,很容易得出以下结论:

1、在其他量刑情节与马叔类似,募集资金数在500万元左右的情况下,判处二年有期徒刑,并适用缓刑;

2、在其他量刑情节与马叔类似,募集资金数在1500万元左右的情况下,量刑基本上会选择在二年左右,并且存在适用缓刑的可能;

3、在其他量刑情节与马叔类似,募集资金数在远超1500万元(有的甚至达到亿元级别),作为公司负责人的情况下,量刑有的也会选择在三年以下。

举重以明轻,对于马叔判处缓刑更符合“同案同判”的司法原则,更是践行罪刑相适应的刑罚原则。

(二)还施彼身

虽然“撼山易,撼生效判决难!”

但是转变个思路,从既往判决中找辩护思路,用法院的观点去说服检察院可能确实比律师自身的观点更“友好”。

这也就是所谓的:“以彼之道,还施彼身。”

最终,我通过对于该案定性事实和量刑事实进行充分解构,再经由解构的元素进行数据的比对,结合对于本案量刑可能性的精准化把握,使得在前有“群狼”后有“猛虎”的情况下,寻觅出一线生机。

马叔,在第37天顺利回家。