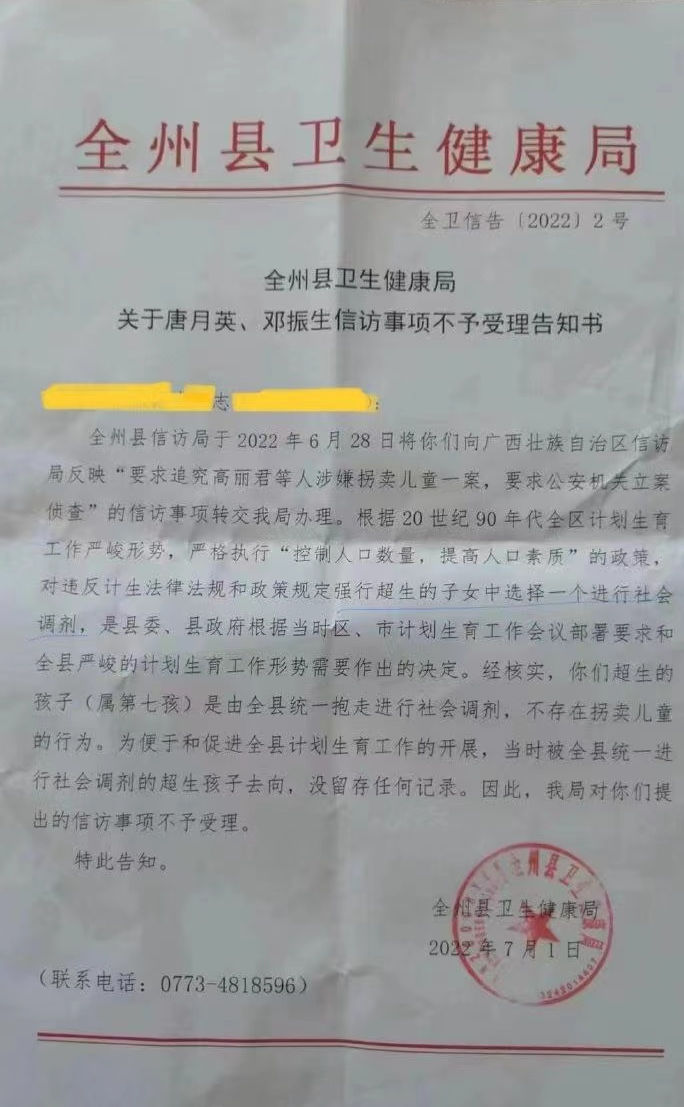

7月5日,广西壮族自治区桂林市全州县一篇《信访事项不予受理告知书》网上热传:唐某、邓某所生孩子属于超生,由全县统一抱走进行“社会调剂”,不存在拐卖儿童的行为。母亲发声:孩子是在1990年被三男两女抢走。

世界上最遥远的距离,恐怕不是生与死,而是知道我的儿就在这茫茫人海,却不知道在哪里?三十年的漫漫追索,一万多个日日夜夜的生离死别,一对七旬老夫妇发出撕心裂肺的一问:难道不构成拐卖儿童罪吗?

一、所谓“社会调剂”婴儿,是否已构成拐骗儿童罪?

但凡一个行为能被千夫所值,背后往往隐藏深深的罪恶,因罪恶而得益受惠者,即为罪犯。试问,难道九十年代,法律的阳光刻意遗忘了某个角落?

其实不然,1979年刑法即规定有拐骗儿童罪:拐骗不满十四周岁的未成年人,脱离家庭或者监护人的,处五年以下有期徒刑或者拘役。1997年刑法延续了这一规定。不以出卖为目的,诱拐儿童脱离监护人的,可构成本罪。

问题是,所谓的“社会调剂”行为附丽于计划生育工作,披着政策与法律的外衣,能否认定为“拐骗”行为?

“拐骗”的真实本意固然是诱骗并使离开,但是如果在刑法中仅局限于诱骗,显然范围过窄,而应解释成含诱骗在内的一切脱离监护的行为。这是因为:一方面,新生婴儿无法做出任何表达,不能成为诱骗的对象,偷偷抱走的行为虽然没有欺骗的成分,仍应解释成“拐骗”;另一方面,比拐骗手段更为恶劣的暴力抢夺、麻醉、抢劫、绑架幼童的行为,举轻以明重,当然也应认定为“拐骗”。刑法之所以叫拐骗儿童罪,并非是自我设限在“骗”,而是根据此类案件的常见形态和通常叫法。司法实践中,各种偷盗婴儿、强行夺取幼童的案件,均以拐骗儿童罪定罪处罚。

所谓的“社会调剂”行为无论以何种春秋笔法掩饰,其行为的实质都是在亲生父母不知情的情况下偷偷抱走,或者是在父母知情却无力反抗的情况下强行夺走,都应认定为拐骗行为。

二、“社会调剂”超生婴儿以达到迫使婴儿父母自动绝育的目的,也可能构成绑架罪?

上文所讨论的拐骗儿童罪,是单纯“社会调剂”婴儿的行为。如果不仅止步于此,希望更进一步达到威慑其父母,以迫使其不敢继续生育,也可能构成绑架罪。

根据1991年全国人大常委会《关于严惩拐卖、绑架妇女儿童的犯罪分子的决定》,以勒索财物为目的绑架他人的,构成绑架勒索罪,起刑十年直至死刑。如果“社会调剂”婴儿的行为发生在1990年,尚无法认定为绑架勒索罪。

1997年刑法吸收了上述决定,规定:以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,构成绑架罪。如果抱走婴儿的行为发生在1997年以后,以此要挟、逼迫父母在一定时间内不敢再生甚至绝育的,属于绑架他人作为人质,构成绑架罪。

三、计划生育工作,能否成为免罪的理由?

众所周知,计划生育政策是我国应对人口压力所采用的一项基本国策,1982年写入宪法。那么,有关人员以执行计划生育政策为理由,实施“社会调剂”婴儿的行为,是否就合法了呢?

执行计划生育政策一方面应当与宪法的公民权利条款向协调,也不能与其他部门法相抵触,2001年的《人口与计划生育法》明确规定,在计划生育工作中,侵犯公民人身权利的,依法追究刑事责任,这反应不同法律之间的协调性与统一性。

结论一目了然,不能采用非法甚至犯罪手段达到合法目的,否则的话,何需“社会调剂”,直接物理消灭,岂不是更为有效?

四、领导命令或者县里政策要求,是否能阻却犯罪?

从《信访事项不予受理告知书》的义正言辞的背后,是“县委、县政府根据当时区、市计划生育工作会议部署要求和全县严峻的计划生育工作形势需要作出的决定”,搬出了领导命令和县里政策做挡箭牌,言外之意是全县统一的“社会调剂”,又不是就你们一家。

按照刑法的规定,指使、教唆他人实施犯罪的是共同犯罪。1979年刑法还规定:“保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,不受任何人、任何机关非法侵犯。违法侵犯情节严重的,对直接责任人员予以刑事处分。”也就是说,任何领导,任何机关无论以何种形式,作出侵犯公民人身权利的决定,直接责任人员都要承担刑事责任;至于领导,可能构成共同犯罪或者滥用职权罪。

五、三十年前的陈年往事,是否还有追究刑事责任的必要?

或许有人认为,这是90年代的旧事,当时的计划生育形式与当前不可同日而语,何必要上纲上线,非要抓人家坐牢呢,以一个悲剧来平复另一个悲剧吧?也可能有人认为,90年代的案件,即便是构成了犯罪,恐怕也过了追诉时效,可以不追究刑事责任了。

贝卡利亚认为:刑罚的威慑力不在于刑罚的严酷性,而在于其不可避免性。换句话说,触犯刑法者,虽久远必究!当然,追诉时效是不得不考虑的问题。就本案而言,应当以1997年为界分:鉴于“社会调剂”婴儿的行为,发生在1990年,适用1979年刑法,只有这个案件被有关机关受理以后,不受追诉时效的限制。也就是说被害人提出了报案,而司法机关未予受理的,确已经过追诉时效。“社会调剂”婴儿,无论是否构成犯罪,是否追究刑事责任,都应当由司法机关依法作出决断;司法机关忙于去下架新华字典,信访局却将一个是否构成犯罪的问题分派给卫生局;而卫生局对基本事实讳莫如深,却直接作出一个不构成犯罪的决定。而当卫生局开始断案,恐怕就没人治疗社会的病了!

泰戈尔说过,“你如果拒绝面对错误,真相也会被挡在门外。”我们暂且离开那不堪回首的九十年代,把视角拉回到当前。就本案的处理,如果应当追究刑事责任,请有关机关不要纠缠于政策原因抑或是历史问题而放纵,更不要因为是领导决定还是法不责众而姑息,以一纸有罪判决给骨肉分离的家庭以交代,还社会以公道。