导读

2022年7月22日,生态环境部办公厅发布了《关于深入优化生态环境保护执法方式助力稳住经济大盘有关情况的通报》,通报显示:2022年上半年,各级生态环境部门对正面清单企业开展非现场检查25.8万余次,进行现场检查3.6万余次,指导帮扶3.1万余次。通报指出:要优化环境监管方式,推行非现场监管,精准治污;要实施监督执法正面清单制度;要建立执法事项目录等多项举措。通报要求:要进一步规范执法行为,要进一步落实差异化监管,要进一步强化指导帮扶等。

限制生产利剑高悬但应当有温度,不能“任意限”,更不能“一限了之”,“限制生产”有待于进一步完善。

一、限制生产的定义

“限制生产”在《环境保护法》等法律法规及部门规章均未予以明确定义,但《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》的征求意见稿中曾对"限制生产"予以解释,即本办法所称限制生产是指县级以上环境保护主管部门对超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者,责令采取减少产量、降低生产负荷以达到污染物排放标准或者重点污染物排放总量控制指标的措施。

二、限制生产法律性质之争

限制生产的法律性质是否属于行政处罚一直以来都存在着较大的学术争议,目前在学术界主要有以下三种观点:行政处罚说、行政强制说及行政命令说。

行政处罚说认为:限制生产被规定在《环境保护法》第六章"法律责任"和大气污染、水污染等单行法法律责任部分,并且适用对象属于法律禁止之行为,因此有的学者认为,限制生产是行政相对人在违反合法排污的义务时需要承担的法律责任,构成对违法排污者的行政处罚,具有法律制裁的性质。

行政强制说认为:限制生产是一种由环境行政主体督促违法排污者履行其治理环境污染之义务的具体行政行为,行为具有强制性,性质上应属于行政法中的行政强制范畴。

行政命令说认为:从特征上分析,限制生产只涉及行政相对人的义务而不涉及其权利,并且限制生产是依法律规定作出,这些具备行政命令的法律特征,限制生产因此是一种法律性质为行政命令的具体行政行为。

三、限制生产适用情形有待明确

环保限停关包括限制生产、停产整治、责令停业关闭三个方面,但《环境保护法》第60条未明确规定限制生产和停产整治的适用情形,依据第60条“企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的,县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。”

适用情形的区别设定应当体现三种行政行为的递进关系上,即限制生产主要是限制生产规模、产品数量,目的在于减少排污;停产整治是对排污者生产活动进行暂停,目的在于使排污者停止排污;责令停业关闭不仅使排污者停止排污,甚至直接剥夺了排污者生产经营的权利。换言之,按照比例原则的要求,基于适用情形的区别,限制生产是限制生产的初级版,停产整治是限制生产的升级版,责令停业关闭则是限制生产的终极版,但环境行政机关在实践中存在不恰当适用的情形,以致行政相对人因处理结果尺度不一而不满。

四、限制生产法律期限尚需明晰

时间的有限性是限制生产的特征,期限设定直接影响违法排污者完成整改任务的效果,期限规定的越具体、越规范对排污者就越能够起到督促作用,即在规定期限内实现最大的效果。《环境保护法》及各单行法均未对限制生产的期限予以规定,《限制生产办法》第15条虽然有“三个月”规定,但依然存在有待进一步完善的问题。

《限制生产办法》第15条第1款规定,“限制生产一般不超过三个月;情况复杂的,经本级环境保护主管部门负责人批准,可以延长,但延长期限不得超过三个月”。“情况复杂”的具体情形缺乏明确列举,以致实践中难以判定。此外,虽然规定限制生产的延长期限不能超过3个月,但未规定可以延长的次数,时间越长,对环境行政机关而言,其行政命令逾难以行之有效。

五、限制生产的决策效率有待提升

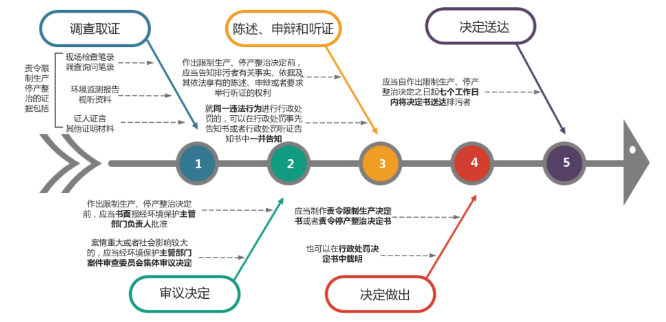

《限制生产办法》专设第三章规定环保限停产的实施程序。

实施程序:(1)调查取证。“环境保护主管部门在作出限制生产、停产整治决定前,应当做好调查取证工作。责令限制生产、停产整治的证据包括现场检查笔录、调查询问笔录、环境监测报告、视听资料、证人证言和其他证明材料”。(2)审议决定。“作出限制生产、停产整治决定前,应当书面报经环境保护主管部门负责人批准;案情重大或者社会影响较大的,应当经环境保护主管部门案件审查委员会集体审议决定”。(3)陈述、申辩和听证。“环境保护主管部门作出限制生产、停产整治决定前,应当告知排污者有关事实、依据及其依法享有的陈述、申辩或者要求举行听证的权利;就同一违法行为进行行政处罚的,可以在行政处罚事先告知书或者行政处罚听证告知书中一并告知”。(4)决定做出。“环境保护主管部门作出限制生产、做产整治决定的,应当制作责令限制生产决定书或者责令停产整治决定书,也可以在行政处罚决定书中载明”。(5)决定送达。“环境保护主管部门应当自作出限制生产、停产整治决定之日起七个工作日内将决定书送达排污者”。

限制生产程序规范的完整、全面及严谨,有利于环境行政主体的实际操作,以及保障行政相对人的合法权益,但决策程序的时间过长,势必影响行政效率。同时,违法者在决策期间仍会继续违法排污,决策期间越长,排污者对环境的污染会越严重。

六、限制生产后的监管措施亟待完善

环境行政主体对排污者实施限制生产后的整改情况负有监管职责,包括解除限制生产后的跟踪检查及限制生产的同步行政处罚。

(一)责令限制生产后的跟踪检查不能形同虚设

《限制生产办法》第20条规定,“排污者解除限制生产、停产整治后,环境保护主管部门应当在解除之日起三十日内对排污者进行跟踪检查”。跟踪检查可以防止排污者在限制生产解除后又肆无忌惮地继续实施违法排污行为,避免与限制生产的目的背道而驰,跟踪检查的措施要进一步规范并形成机制。

(二)限制生产并处行政处罚尺度差异过大,应当调整

《环境保护法》第60条未规定实施环境保护限停产是否对违法排污行为并处行政处罚,但《环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法》规定了限制生产并处行政处罚,《大气污染防治法》、《海洋环境保护法》、《水污染防治法》等单行法亦对限制生产并处行政处罚进行了明确规定,在上述单行法中存在限制生产并处行政处罚尺度差异过大的情形,如《大气污染防治法》第99条、《水污染防治法》第83条规定限制生产并处10万元以上100万元以下的行政罚款,但《海洋环境保护法》第73条则区分情形设置3万元以上20万元以下和2万元以上10万元以下的两档行政罚款。《海洋环境保护法》的罚款数额明显偏低,造成一些海洋违法排污者不重视行政处罚,反而变本加厉继续向海洋违法排污。

结语

限制生产在精准治污中发挥着重要的作用,其作为一种排污者履行义务的补救方式,进一步明确了治理污染的义务主体,强化了违法排污者的法律责任,是一把悬在污染企业头顶的利剑。但限制生产不能“任意限”,更不能“一限了之”,其法律性质、适用情形、法律期限、决策效率、监管措施等环节均有待进一步完善。