2019年10月20日,“京都刑辩论坛”在大连拉开了帷幕。本届论坛可谓群星云集,知名专家学者、一线刑辩律师共同探讨刑事辩护的理论和实践。

以下内容根据京都律师事务所合伙人孙广智的现场发言整理。

孙广智

各位嘉宾大家下午好,很高兴有机会和大家进行本次的专题分享。我分享的专题是:《行贿、受贿案件的辩护经验》。行贿、受贿案件是我们从事刑事辩护工作经常碰到的案件类型,行贿类犯罪和受贿类犯罪也是备受立法修改和司法解释关注的罪名。由此,在立法不断修改,司法解释不断更新的情况下,我们有必要及时总结此类案件的辩护经验,为今后的辩护工作提供相应的指引和参考,以求实现良好的辩护效果。

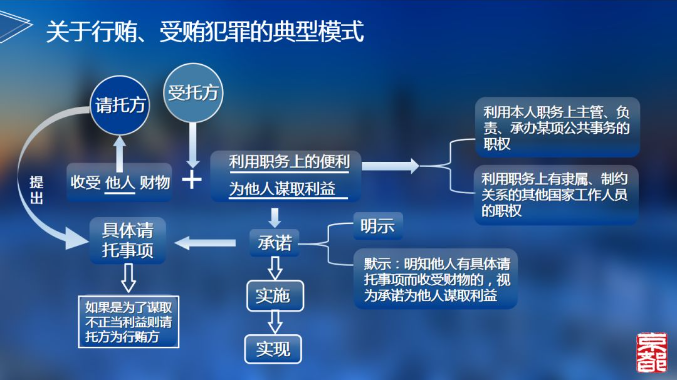

下面,我们就进入到专题的第一个部分:行贿、受贿犯罪的典型模式。

图1

我相信大家在实践中会形成这样一种共识,那就是犯罪构成越简单的刑事案件,辩护的空间往往越小,而犯罪构成越复杂的刑事案件,往往更容易被我们发现辩护的切入点。与“自然犯罪”(如故意杀人、故意伤害等)相比,行贿、受贿案件在犯罪构成上更为复杂。既然如此,我们不妨先看一下行贿、受贿犯罪的典型构成模式。上图是我根据自己对相关法律、法规的理解,以结构图的方式,将行贿、受贿犯罪的犯罪构成及各个要件呈现给大家。

从图中可以看出,成立行贿、受贿犯罪,首先要有主体,即请托方(行贿方)、受托方(受贿方),其中,受托方必须具有国家工作人员的主体身份。有了主体再看行为,具体包括两个方面,一方面是请托方向受托方给予财物并提出具体的请托事项的行为(如果是为了谋取不正当利益,则请托方涉嫌犯行贿犯罪);另一方面是受托方收受请托方给予的财物并针对请托方提出的具体请托事项作出承诺,而这个承诺就是利用职务上的便利为请托方谋取利益,只要承诺了,受贿罪就成立了,至于承诺之后是否具体实施谋取利益的行为,是否真正实现了请托方的利益,都不影响受贿罪的成立。

我认为,掌握图中所呈现的行贿、受贿典型模式对我们的辩护工作有两点帮助。第一,面对如此复杂的构成体系,我们只要发现其中有一个要件存在问题,那么往往就意味着公诉机关有罪指控难以成立;第二,图中呈现的行贿、受贿犯罪典型模式有助于我们完成辩护准备工作中“三重比对”:

第一重比对,将起诉书指控的事实书与在案证据进行比对,如果起诉书起控的事实与在案证据呈现的事实存在不一致,则意味着起诉书的指控存在事实不清,证据不足的问题;

第二重比对,将起诉书指控的事实与行贿、受贿犯罪典型模式中的构成体系进行比对,如果起诉书的指控内容不符合所指控罪名的构成体系,则意味着起诉书的指控在法律的理解和适用上存在问题;

第三重比对,就是将在案证据及事实与起诉书指控罪名所对应的构成体系进行比对,如果发现在案证据所呈现的事实并不符合相关罪名的构成体系或者构成体系中的相关要件在事实及证据上存在欠缺,则意味着我们可以就这些不一致和欠缺等问题进一步夯实我们的辩护观点。

由此可见,上述“三重比对”实际就是我们借助犯罪构成的典型模式形成我们的辩护思路的一个思维路径。

以上是我在分享具体辩护经验之前,就行贿、受贿犯罪的典型模式向大家进行的简单介绍,通过这个模式,我们可以更为系统、全面的掌握此类犯罪的犯罪构成,并可以据此帮助我们完成在此类案件辩护准备工作中的“三重比对”,从而形成系统的辩护思路。

接下来,我会针对行贿、受贿犯罪典型模式中的具体要件,谈一谈我在此类案件中的辩护经验。下面我们进入本次专题分享的第二个环节。

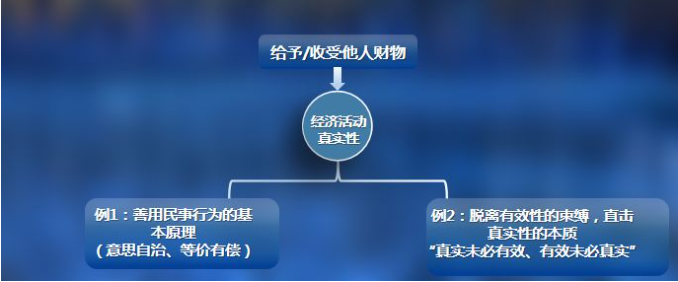

图2

我先就“具体请托事项”这个要件和大家谈一下我在行贿、受贿案件中的辩护经验。首先聊一下受贿罪的辩护经验。我们大家都知道,贿赂犯罪的本质就是“权钱交易”,但是这个“权钱交易”因何而起?所为何事?可能是我们需要进一步思考的问题。根据我的理解以及此前向大家介绍的行、受贿案件的典型模式,我认为,贿赂犯罪中的“权钱交易”实际就是围绕请托人提出的“具体请托事项”展开的,可以说,“具体请托事项”既是权钱交易的“起点”,也是“权钱交易”的“目标”。换句话说,没有“具体请托事项”,也就没有了“权钱交易”。

而在实践中,我们恰恰会遇到一些缺失“具体请托事项”的受贿罪指控。主要有两种表现形式:

一个是缺乏“具体请托事项”的感情投资型的受贿罪指控。在这类指控中,请托人为了讨好国家工作人员,往往会在一段时间里,以年节礼金等名义,分多笔、多次给予国家工作人员财物。在这种行为模式下,请托人的目的当然是希望基于这样的感情投资可以在未来就某一或某些具体的请托事项有求于国家工作人员,但在这种情况下,请托人只有提出请托事项的意愿,而没有提出具体的请托事项的客观行为,甚至有可能还想到/想好未来要提出怎样的具体请托事项。可见,感情投资性的受贿罪指控实际并不存在“具体的请托事项”,因而也就不存在所谓的“权钱交易”,针对这样的指控,我们完全可以结合上述经验提出相关指控不能成立的辩护意见。事实上,在实践中也有相当多的判例支持这样的辩护观点。

另一个是缺乏“具体请托事项”的事后单方感谢型的受贿罪指控。在这类指控中,国家工作人员正常履行职务的行为客观上使某些主体获得了利益,获利主体据此出于单方面的感谢,送给该国家工作人员相应的财物。我个人认为,国家工作人员在这种情况下收受获利主体财物的行为虽然可能涉及违纪、违法,但并不构成受贿犯罪。理由很简单,因为这里面不存在“具体的请托事项”,即该国家工作人员在实施另他人获利的履职行为时,获利方既没有送出/约定未来送出财物,也没有提出具体的请托事项,也就是说,该名国家工作人员的履职行为是基于履行职务的正常需要,而非基于对他人提出具体请托事项所做的承诺,因此,本着无“具体请托事项”即无“权钱交易”的理解,针对这一类型的受贿罪指控,我们也可以提出相关指控因缺失“具体请托事项”而不能成立的辩护观点。

接下来,我再围绕“具体请托事项”和大家谈谈行贿案件中的辩护经验。我们大家都知道,行贿犯罪有一个非常有特点的要件,就是行贿人主观上是为了“谋取不正当利益”。因此,如果请托人主观上没有这样的目的也就意味着有关行贿罪的指控不能成立,而“具体请托事项”就是请托人主观上是否具有“谋取不正当利益”这一目的的直接体现。如果请托人所提出的“具体请托事项”没有谋取违反法律、法规、规章,或者政策规定的利益,或者没有要求受托方违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定提供帮助或者方便条件,则请托人显然不具有“谋取不正当利益”的主观目的。

据此,对“具体请托事项”的内容及性质的分析对于我们在行贿案件中的辩护有着非常重要的意义。实践中,在一些行贿案件的指控中,当事人虽然送财物给国家工作人员,但这样的行为更多是迫于不健康的市场环境或不平等的商业地位所作出的无奈之举,而非为了“谋取不正当利益”的犯罪行为。对于此类案件,我们完全可以结合对“具体请托事项”的内容和性质的分析提出无罪辩护的意见。

图3

下面,我们再谈一下关于行贿、受贿案件中“给予/收受财物”,也就是我们所说的“贿赂行为”方面的辩护经验。在司法实践中,公诉机关习惯于将“贿赂行为”描述为“不正当的经济活动”。在有些案件中,请托人会直接将财物送到受托人的手中、家中、单位中,这样的行为在外在表现上就具有明显的“不正当性”,但在另一些行贿、受贿案件中,被指控的“贿赂行为”往往具有民事行为的表现形式,在这种情况下,这些行为究竟属于民事行为,还是披着民事行为“外衣”的贿赂行为,对于案件的辩护工作和辩护效果显然具有重要的影响。

对此,我给大家分享两条经验:

第一,可以考虑结合民法的相关原理和规定论证该等被指控的“贿赂行为”在民法上的效力问题。如果经过说理和论证可以得出相关行为本身就是有效民事行为的结论,那么所谓的犯罪指控显然就不能成立了。

第二,结合在案事实及证据论证行为人的主观方面,如果行为人的主观方面是为了实施民事行为,当然也就排除了行为人主观上具有犯罪故意的可能性,从而推翻公诉机关的有罪指控。

我在这里给大家举一个例子,是我本人多年前办理过的一起受贿案件。基本案情是这样的,一名企业老板和一名官员签署了一份《股权转让协议》,协议约定,企业老板以140万元的价格收购官员实际经营的一家避暑山庄20%的股权。在法庭上,公诉人指出,官员经营的这家避暑山庄并没有办理工商登记,因而不是合格的商主体,也就没有所谓的“股权”,而且,双方签订《股权转让协议》之前也没有就拟转让的股权进行评估作价,因此,公诉人认为,本次股权转让行为在民法上无效,实际就是贿赂行为。

对此,我注意到,公诉人的观点存在一个比较明显的问题,就是混淆了真实性和有效性。因为在有些情况下,即便行为本身无效,但并不代表行为人没有实施民事行为的真实意思。为此,我首先举了一个“真实未必有效”的例子,即(依照当时的民事法律规定)企业间的资金拆解行为因违反金融法规无效,但是拆解资金的企业双方实施民间借贷行为的意思仍然是真实的。而在本案中,虽然官员实际经营的避暑山庄没有办理工商登记,但是该山庄设施齐全并对外营业,属于事实上的营利主体,本身具有价值也能创造价值。至于对股权的评估显然也不是本案中股权转让的法定前提,转让方和受让方就股权转让价格达成一致的意思表示就完全可以进行股权转让,这是符合民法上的“意思自治”原则的。最后,根据在案证据,企业家因收购股权所支付的140万元是从公司账上汇出并在公司会计账簿上如实记账,《股权转让协议》也是以公司名义签订的。更重要的是,该《股权转让协议》约定企业家经营的公司在支付股权转让款若干年后才可以行权。为此,企业家特地将该份《股权转让协议》锁入公司保险柜中留待未来行权时主张股东权利时所用。

由此可见,即使企业家和官员所实施的股权转让行为有着诸多瑕疵,但是双方实施股权转让行为的意思本身是真实的,既然主观上是为了实施民事行为,那么也就当然排除了双方实施“贿赂行为”的主观故意。

最终,法院采纳了我们的辩护观点,没有支持公司机关的针对该笔事实的受贿罪指控。

图4

针对行贿、受贿犯罪典型模式的辩护经验先谈到这里,接下来我们谈一些不太典型的。如图所示,我们看一下存在“中间方”的行贿、受贿案件。在这类案件中,请托方和受托方中间又加入了一个“中间方”,这个中间方成为行、受贿双方给予/收受财物及提出/承诺具体请托事项的“桥梁”,并且,在参与行、受贿双方的“贿赂行为”时,这个“中间方”还截留了部分贿赂款据为己有。在这种情况下,“中间方”的地位直接决定了他所“截留”款项的性质,并影响到行、受贿双方的量刑结果。

具体来讲,如果“中间方”被认定为受贿方的共犯,则其截留的财物也会一并计入受贿金额,从而加重了受贿方的刑事责任,并且,从“对合犯”的角度出发,受贿数额增加了,行贿金额也将随之增加,从而也加重了行贿方的刑事责任;如果“中间方”被认定为行贿方的共犯,则其截留财物的行为属于其个人“中饱私囊”的行为,由于受贿方并未取得“中间方”截留的款项,该笔款项当然也就不会计入受贿的金额,相应的,行贿方的行贿金额及责任也不会因为中间方的“截留”而得到增加。

因此,在存在“中间方”的行、受贿案件中,将“中间方”论证为行贿方的共犯对于减轻行、受贿双方的刑事责任都是非常有帮助的。当然,这种有利于当事人的行为论证还是要基于案件的事实和证据实事求是的进行。

我在这里给大家分享我个人总结的两条经验:

第一,要注意审查“中间方”和受贿方是否具有共同的利益关系。比如是否是家庭成员,是否具有其他共同的财产关系(如情人、生意伙伴等),受贿方与“中间方”是否就“中间方”的“截留”行为进行过共谋或意思联络等。如果经审查发现“中间方”和受贿方不具有共同利益关系,或者“中间方”有意向受贿方隐瞒自己的“截留”行为等,则中间方截留财物的行为显然也就与受贿方的获益无关,我们可以据此主张中间方与受贿方不是“共犯”。

第二,要注意审查“中间方”的行为与行贿方是否具有依附关系。我代理的一起刑事案件中,公诉机关将截留财物的“中间方”指控为受贿方的共犯,中间方所截留的财物也被记入了贿赂金额。我根据在案的证据发现这样几个问题:

首先,本案是基于一起行政诉讼案件的贿赂犯罪。“中间方”是行贿方在该起行政诉讼案件中的诉讼代理人,而受贿方则是作出具体行政行为的行政机关的负责人,由此,“中间方”作为行贿方的诉讼代理人,其在该诉讼中的相关行为(无论合法的还是不合法的)均依附于行贿方。

其次,本案中的“贿赂行为”是由行贿方发起的,是行贿方主动提出要通过“中间方”给予受贿方财物,因此,“中间方”在其中协助给予/收受财物及提出/承诺具体请托事项的行为很大程度上取决于行贿方的意愿和安排。

最后,在整个案件进行过程中,行贿方会要求“中间方”及时汇报与受贿方沟通的进展,当行贿方认为中间方“办事不利”时,还会责骂该中间方。

综合以上分析,我们可以看到,在本案中,“中间方”的地位、行为实际均依附于行贿方,应当被认定为是行贿方的共犯,公诉机关关于“中间方”系受贿方共犯的指控明显与事实不符,不能成立。

图5

接下来,我们谈一谈涉及“有影响力的人”的行贿、受贿犯罪的辩护经验。我国《刑法修正案(七)》在2009年2月28日增设了“利用影响力受贿罪”。从“对合犯”的角度来看,既然有了“利用影响力受贿罪”,那就当然会有“对有影响力的人行贿”的行为。但因为刑法修改的原因,直到2015年11月1日,《刑法修正案(九)》才增设了“对有影响力的人行贿罪”。也就是说,在2015年11月1日之前,对有影响力的人行贿属于“法无明文规定不为罪”,是不构成犯罪的行为。

因此,我们在实践中如果碰到发生在2015年11月1日以前的,针对“对有影响力的人行贿”行为的有罪指控(多数会按“行贿罪”/“单位行贿罪”指控),我们就可以首先结合案件事实证据,就被指控的行为实际上是“对有影响力的人行贿”进行说理论证,然后再根据刑法时间效力的规定,提出无罪的辩护意见。

当然有的嘉宾可能会质疑,现在已经是2019年了,这样的辩护经验还派的上用场吗?我认为还是能够派得上用场的,因为行、受贿案件在行为手段上往往比较隐蔽,所以在案发上就往往具有一定的“滞后性”,我们当前代理的很多行贿、受贿案件实际上都是三、五年前、甚至六、七年前发生的事实。因此,上述辩护经验在今后的一段时期内还是具有参考价值的。

图6

最后,我们谈一谈行贿、受贿犯罪中有关单位行为论证的辩护经验。我们以行贿类犯罪为例,我们大家都知道,个人行贿和单位行贿在法定刑上有着非常大的差距,前者最高法定刑为无期徒刑,而后者(自然人主体的)法定最高刑仅为五年有期徒刑。考虑到我们代理的很多行贿类案件往往都是指控民营企业的老板向国家工作人员行贿的情形,因此,在这类案件中,充分运用论证单位行为的辩护经验,将公诉机关关于个人行贿的指控论证为单位行贿的行为无疑会极大减轻当事人的刑事责任,从而取得良好的辩护效果。

根据我对相关司法解释和法律法规的理解和掌握,我认为,论证单位行为需要具备三个要件:单位人员、单位资金、单位利益,即单位的人员为了谋取单位的利益,使用单位的资金来行贿。在这里,我重点谈一下论证上述三个要件时可能碰到的一些特殊情形。

首先,我们来看单位人员这个要件。在单位正式任职的人员当然很容易被理解为单位的人员,那么,在单位没有职务,但却实际控制单位经营管理的人员,也就是我们所说的“实际控制人”能否被认定为单位人员呢?这个问题过去有一些争议,但现在应该已经没有争议了,因为今年年初两高三部出台的《关于办理环境污染刑事案件有关问题座谈会纪要》已经明确将单位的实际控制人视为单位人员并列入单位犯罪中的自然人主体了。

因此,单位的实际控制人为了实现单位的利益,使用单位的资金向国家工作人员行贿的行为同样构成单位行贿罪,不能因为实际控制人在单位没有具体的职务而否定其作为单位人员的主体身份。

在单位人员的认定上还有一个特殊情况,就是那些和单位存在“挂靠”关系的人员。这种情况在建设工程领域比较普遍。案发后,很多单位会以涉案人员与本单位仅是“挂靠”关系,仅上缴“管理费”为由将责任推诿给个人。但我认为,“挂靠”也好,上缴“管理费”也罢,本质上都是单位内部的管理活动和收入分配的表现形式,只要相关挂靠人员在一定程度上接受单位的管理,与单位存在收入分配关系,那么就不应当否定其作为单位人员的身份,更不应将本该由单位承担的责任推诿给个人。

接下来,我们在谈谈“单位资金”这个要件。在司法实践中,单位人员直接通过单位账户向国家工作人员送出贿赂资金的情况非常罕见。很多时候,单位的人员都会选择提取现金或者通过第三方支付的方式完成贿赂行为。碰到这种情况,我们应当透过表象看本质,根据在案证据及当事人的辩解,追根溯源查证涉案贿赂款是否是来自单位的资金。

最后,我在和大家说一下我对论证单位利益的看法。实践中,有些企业老板实际控制着多家关联企业,这些企业形成了一个企业集团。如果企业老板以集团中甲公司的名义使用甲公司的资金向某个国家工作人员行贿,但所实现的却是集团中乙公司的利益。在这种情况下,是不是因为企业老板没有给甲公司谋取利益就认为企业老板以甲公司的名义和资金行贿的行为就不构成单位行贿了呢?我认为答案并非如此。这里有一个很重要的因素,就是甲公司和乙公司是关联公司,都是该企业老板实际控制的企业,因此,甲乙两家公司在利益上具有关联性和同一性。由此,企业老板以甲公司名义实施的行贿行为虽然直接实现的是乙公司的利益,但间接上也实现了甲公司的利益,因此,该企业老板的这一行为仍然符合上述认定单位行为的三个要件,可以论证为单位行贿罪。

因为时间关系,我的分享就暂时到此,希望我的经验能为大家今后的辩护工作提供些许参考和帮助。谢谢大家!