酱香拿铁的叫卖声仍然余音在耳,有关《治安管理处罚法》(修订草案)第34条的争议就已甚嚣尘上。作为一名法律从业人员,我不妨借着酱香风味乳中虚妄的“酒劲儿”,聊一聊草案中该条尚未生效的条文。

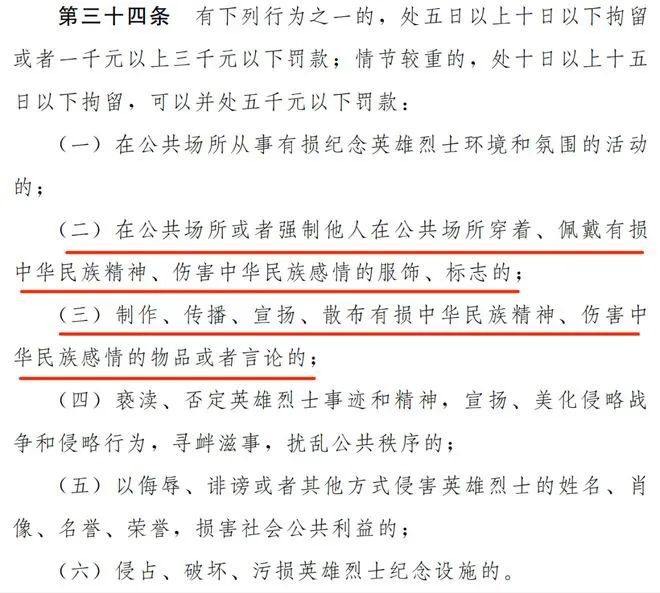

根据公开媒体报道,《治安管理处罚法》(修订草案)第34条的规定如下:

(插图来自网络)

如图所示,该条第(二)(三)项是争议的焦点所在。

我理解,这里涉及两个问题:

第一,“中华民族精神”和“中华民族感情”的理解与认定问题;

第二,对有损中华民族精神及伤害中华民族感情的行为追责是否存在权力滥用的问题。

我们先看第一个问题,即相关概念的理解和认定问题。

根据我个人开展的法律检索,目前尚未见到任何一部规范性法律文件对“中华民族精神”和“中华民族感情”的内涵及外延作出规定。

也就是说,在规范意义上,我们缺乏全面、准确识别“中华民族精神”和“中华民族感情”的统一标准。

在规范标准缺失的前提下,对于“中华民族精神”和“中华民族感情”的理解和认知就只能求助于相关主体的经验和常识层面上的认知。

我们假定草案中的该条最终被颁行实施,那么代入到执法场景中,至少涉及四方面主体的认知,分别是:

①举报人的认知;

②被处罚人的认知;

③执法者的认知;

④社会公众的认知。

我相信,在社会生活实践中,我们对于祖国统一、政权稳定、爱党拥军等大是大非问题的认知是没有争议的,但如果延伸到社会生活的细节,比如穿什么风格的服装、服装上的图案有什么深意、吃什么食物、开什么汽车、吐哪门子槽等等,可能就很难形成统一的认识了。

在这种情况下,无论依托上述哪方主体的认知,恐怕都会出现问题,具体而言:

①如果我们倾向于举报人的认知,则该条草案极有可能沦为构陷他人的“凶器”;

②如果我们倾向于被处罚人的认知,则又可能为其增添狡辩抵赖的机会;

③如果我们过于迷信执法者的认知,则该条草案又会沦为独裁专断、长官意志的“恶法”;

④如果我们在个案中过分依赖社会公众的认知,则又会让案件陷入舆论审判的漩涡,从而使法律“虚化”。

由此,在规范标准缺失的情况下,对于“中华民族精神”和“中华民族感情”的理解和认知就只能求助于相关主体的经验和常识层面上的认知;而相关主体的认知则极有可能导致法律沦为“凶器”“恶法”,乃至“虚化”。

接下来,我们再谈第二个问题,即是否存在执法权滥用的风险。

与刑事诉讼相比,行政执法最大的特点就是高效,但这种高效在某种程度上是以牺牲公平为代价的。

当然,这么讲也并不意味着对公安机关不信任,但是行政执法的程序设计却让牺牲公平的风险如影随形,主要涉及两个方面:

一方面,既是运动员又是裁判员的问题。在治安管理处罚这一执法活动中,公安机关包揽了调查、决定、执行的全流程。虽然法律规定被处罚对象具有陈述、申辩的权利,但在执法机关和被处罚对象这种二元对立的情况下,该项权利在实践中的落实情况有待商榷。

另一方面,处罚在先,救济在后的问题。虽然被处罚对象被赋予了申请行政复议、提起行政诉讼的权利,但这种权利救济“原则上”并不影响相关行政处罚的执行。因此,在实践中,往往是处罚在先,救济在后,而面对已经成为既成事实的处罚结果,救济难度也就可想而知了。

由此,行政执法在追求效率的同时,不可避免会存在“牺牲公平”的风险,而“稀释”这种风险最好的办法,就是一定程度上限缩行政执法的权力,即分别从执法对象和执法后果上予以限缩。

所谓从执法对象上予以限缩,是指只将那些危害性易于识别,危害结果显而易见,违法证据易于调取的“危害行为”划入“违反治安管理的行为”,从而减少执法活动的权力滥用和不作为。

所谓从执法后果上予以限缩,是指将行政处罚的种类尽量限制在不会严重剥夺被处罚人财产及自由的限度之内。这也是为何治安处罚的罚款及行政拘留要远远轻于刑罚中的财产刑和自由刑的原因所在。

然而,《治安管理处罚法》(修订草案)第34条则在某种程度上彻底摧毁了该法在避免“牺牲公平”上所作出的努力,即运用最基层且缺乏约束的权力活动来认定最为缥缈的“感情”和“精神”,从而对被处罚人的财产和人身自由施以实实在在的“惩罚”。

若依此,最糟糕的结果就是,公平为效率让路,理性为专断让路,权利救济为权力滥用让路。

我相信,任何一项制度设计都要考虑所谓的“代价”和“效果”,如果“代价”过于昂贵,则“效果”的价值显然无从谈起。

如果一项修改中的条文存在被滥用、被虚化,以及沦为“恶法”和“构陷工具”的风险,那么,我认为,这样的条文还不如不改。