近日,有媒体就珠海桂山海上风电站的建设情况,及其对中国香港和项目周边中华白海豚可能造成的影响进行了报道。记者采访多位风电、环保专家,专家的论评涉及从鱼类到海豚,从电磁辐射到民调漏洞,甚至有人呼吁建立“跨境”环评机制等多个方面,由此可以看出媒体对现有的环评报告信心不足。这不禁让我想起13年前的一个公众参与环评的经典案例:在港珠澳大桥建设的过程中,一位香港老太质疑项目环评违规,差点导致项目停止,直接损失近80亿元!

2010年1月,家住中国香港东涌的朱绮华向香港高等法院申请司法复核。她在司法复核中指出,环保署署长批准港珠澳大桥的两份环评报告,没有评估臭氧、二氧化硫及悬浮微粒的影响,既不合理也不合法,因而要求撤销有关决定。2010年3月,司法复核在香港高等法院开庭进行。4月18日下午,香港高院正式裁定港珠澳大桥香港段环评报告不合规定,要求环保署署长撤销环境许可证。原计划2010年年底动工的大桥被迫停工,半年之后,香港环保署发起了申诉。香港高院上诉法庭二审宣判环保署胜诉。港珠澳大桥的建设完全符合环保要求,环保署此前的决定并无违法。

尽管中国大陆地区和中国香港地区适用不同法系,但发生在香港的这起环评案仍具有较高的参考价值。良好而有效的公众参与,是监督和促进环境影响评价有力实施的重要途径。本篇将以此案例为引,带领大家一窥“公众参与环境影响评价”的几个典型法律问题。(注:以下分析均适用“中华人民共和国法律”)

一、环境影响评价制度的概念与分类

环境影响评价制度,是指在进行建设活动之前,对建设项目的选址、设计和建成投产使用后可能对周围环境产生的不良影响进行调查、预测和评定,提出防治措施,并按照法定程序进行报批的法律制度。简述而言,即是指对人为活动可能造成的环境影响进行分析论证,并在此基础上提出采取的防治措施和对策,以降低对生态环境的负面影响。

根据《环境影响评价法》之规定,按照评价对象划分,环境影响评价包括规划环评和建设项目的环评;按照环境要素划分,包括大气环境影响评价、地表水环境影响评价、声环境影响评价、生态环境影响评价、固体废物环境影响评价;按照时间顺序划分,包括环境质量现状评价、环境影响预测评价、环境影响后评价。

二、环评文件的形式与内容

对于专项规划环评来说,其环评文件形式应为“环境影响报告书”。根据《环境影响评价法》第十条规定,专项规划的环境影响报告书应当包括如下内容:(一)实施该规划对环境可能造成影响的分析、预测和评估;(二)预防或者减轻不良环境影响的对策和措施;(三)环境影响评价的结论。

而对于建设项目环评来说,国家根据建设项目对环境的影响程度,实行分类管理。环评文件形式包括“环境影响报告书”、“环境影响报告表”及“环境影响登记表”。根据《环境影响评价法》第十六条规定,适用上述文件标准如下:(一)可能造成重大环境影响的,应当编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价;(二)可能造成轻度环境影响的,应当编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价;(三)对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的,应当填报环境影响登记表。同时,该法第十七条细致规定,建设项目的环境影响报告书应当包括:建设项目概况;建设项目周围环境现状;建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估;建设项目环境保护措施及其技术、经济论证;建设项目对环境影响的经济损益分析;对建设项目实施环境监测的建议;环境影响评价的结论等内容。

三、公众参与环境影响评价的法律保障

2018年7月,生态环境部发布了《环境影响评价公众参与办法》,该办法自2019年1月1日起施行。为保障公众参与的充分性和有效性,该办法规定:

建设单位应单独编制公众参与说明,并纳入环评审批的受理要件。

明确生态环境主管部门的审查义务,要求生态环境主管部门对公众参与说明的格式是否符合要求、公众参与程序是否符合本办法规定进行审查。

严惩违法和失信行为,对未充分征求公众意见的情形,由生态环境主管部门责成建设单位重新征求公众意见,退回环境影响报告书;对建设单位违反规定,公众参与过程中弄虚作假,致使公众参与说明内容严重失实的,由生态环境主管部门将该建设单位及其法定代表人或主要负责人失信信息记入其环境信用记录。

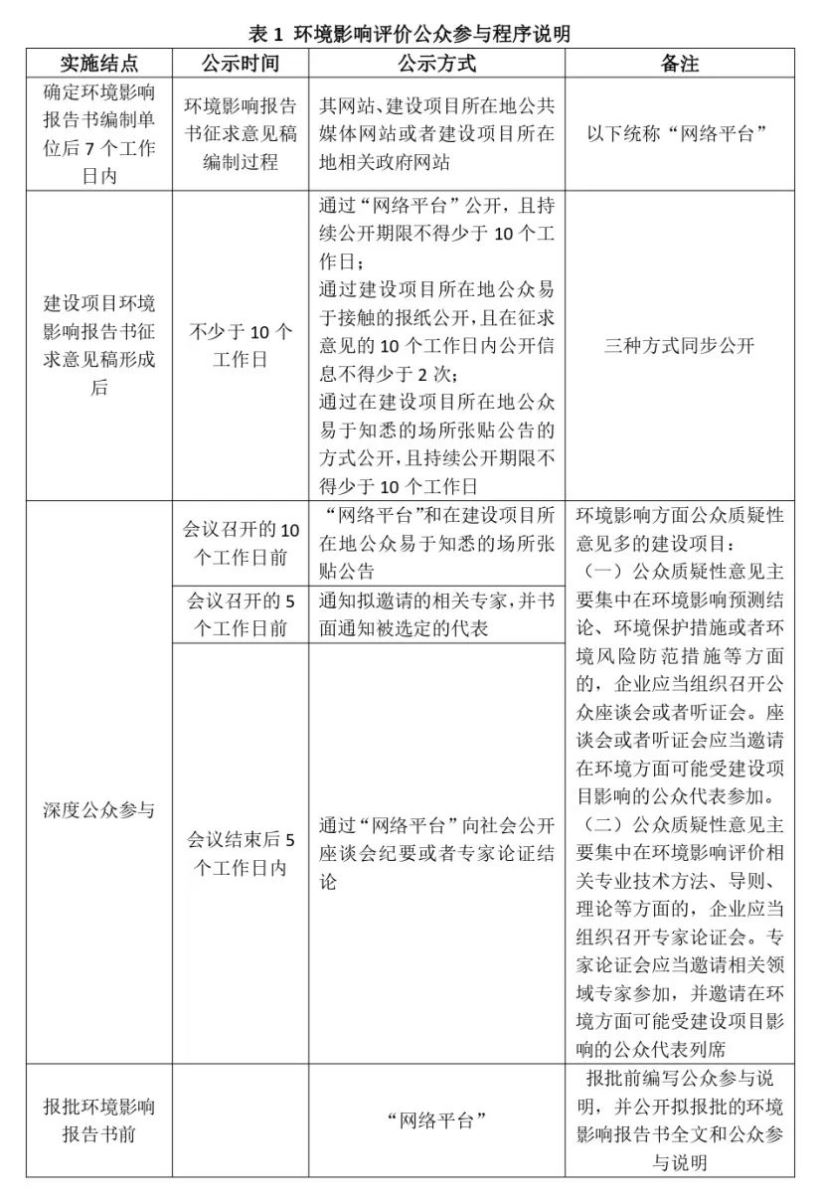

四、公众参与环境影响评价的程序

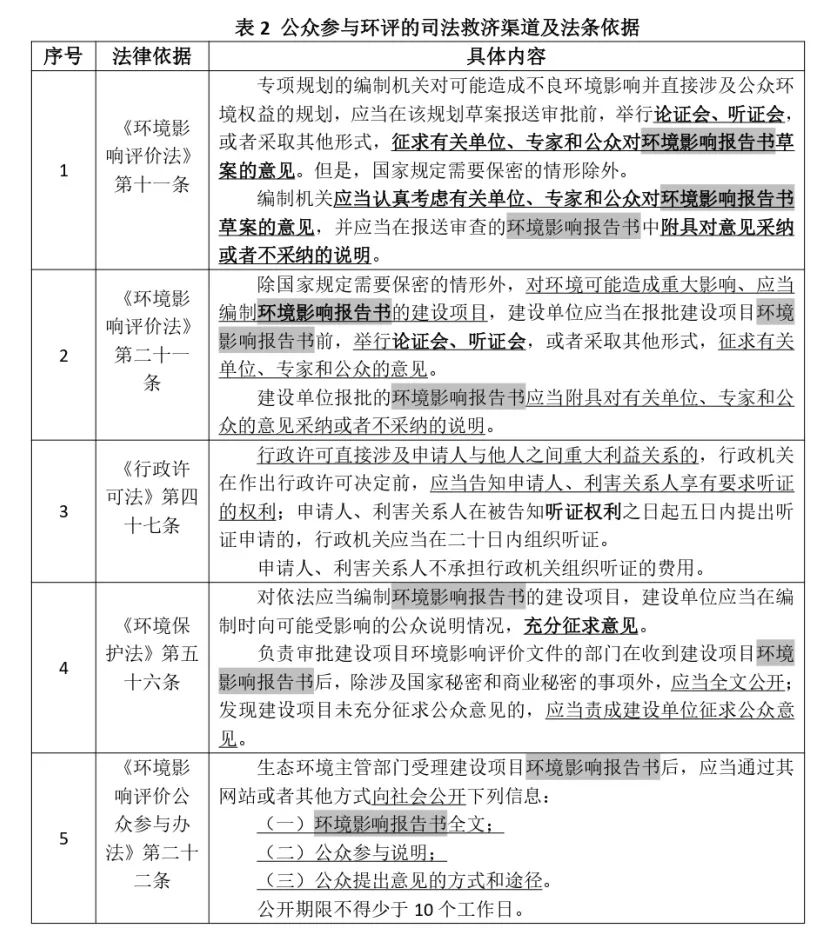

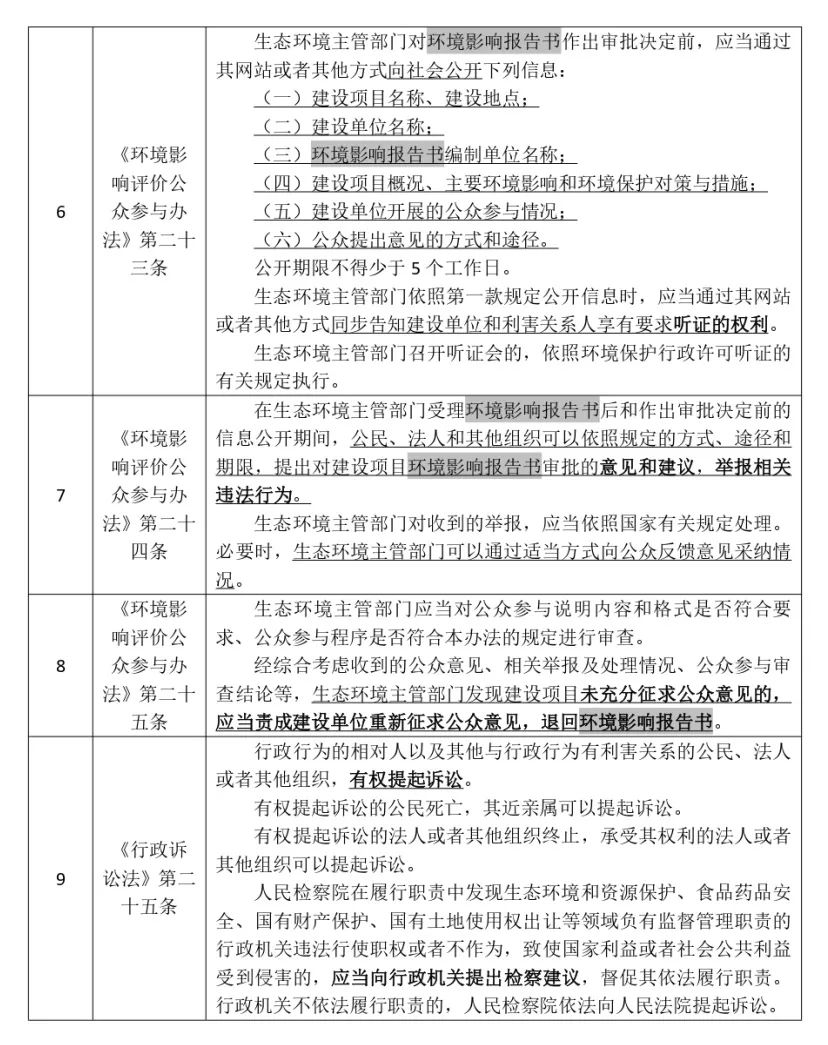

五、公众参与环评的司法救济

回到本文开头提到的珠海桂山海上风电站项目,香港市民的担忧或许不无道理,但在表示忧虑、提出质疑、参与决策的同时,也要正确适用法律规定。公众参与环评的过程涉及复杂的多元价值和环境利益平衡,高质量的环评决定不仅要维护环境公共利益,而且要保障公众个体环境权益。二者看似博弈,却不无可能形成共同利益。若通过有效公众参与作出的环评报告确能证明项目无重大环境影响,则为双赢,更是全体民众的共赢。