业绩一

王馨仝律师代理的由某地监委最初开始侦查的掩饰隐瞒犯罪所得罪(原涉嫌洗钱罪),在当事人被羁押近二十个月后,终获得“事实不清、证据不足”的不起诉决定。

业绩二

王馨仝、王琦律师代理的G某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪历经一年多的努力,终于迎来了二审终审判决,判决生效后不久,当事人重获自由回归家庭。该案原公诉机关对于G某某量刑建议为三年六个月,在历经一审两次开庭、公诉机关抗诉、二审开庭审理之后,二审法院最终采纳了辩护人的部分观点,当事人最终仅被判处二年三个月有期徒刑,比原量刑建议减少一年三个月的刑期。

一、前言

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是司法实务中较为常见的罪名。实践中,案件定性争点也较为集中,一是涉案行为与上游犯罪的关联性问题,二是行为人是否具备本罪主观故意。本文将结合前述案件的辩护经验,简述掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的实务概况和辩护要点。

二、本罪实务概况

《中华人民共和国刑法》第312条规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

2006年,《刑法修正案(六)》将窝藏、转移、收购、销售赃物罪的犯罪对象由“犯罪所得的赃物”修改为“犯罪所得及其产生的收益”,使得本罪的犯罪对象范围有所扩大,增加了“以其他方法掩饰、隐瞒”这一兜底性规定,同时还增加了“情节严重的”处罚规定,加大了处罚力度。

2009年《刑法修正案(七)》增加了第二款关于单位犯罪的规定。2021年,最高人民法院修改了《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),要求人民法院审理此类案件时,应综合考虑上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的情节、后果及社会危害程度等,依法定罪处罚。

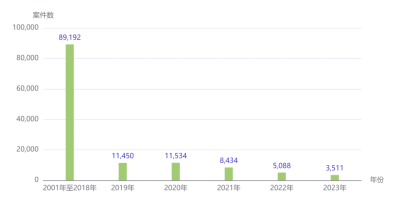

本罪在司法实务中较为常见,以“威科先行”裁判文书数据库中的检索结果为依据,2014年至2020年,每年此类案件数量均超过10000件。2021年至2023年案件数量虽呈下降趋势,但仍然是妨害司法罪中最为常见的罪名。

图一 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪相关案件数量变化情况

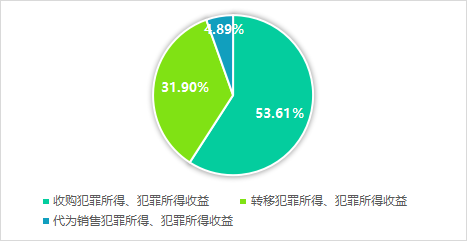

本罪犯罪手段中,“收购犯罪所得、犯罪所得收益”的手段行为占比超过半数,其相较“转移犯罪所得、犯罪所得收益”与“实施代为销售犯罪所得、犯罪所得收益”更为常见。[1]

图二 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的具体方式

三、辩护要点

(一)上游犯罪是否查证属实

《解释》第八条规定了掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与上游犯罪的关系。具体内容为:“认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实,但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。”

其包含两层内容:第一,上游犯罪事实必须成立,既要求上游犯罪事实有充分证据证明,又要求上游犯罪事实达到了犯罪的程度。如果上游行为虽然存在,但依法不构成犯罪的,则掩饰、隐瞒行为也不构成犯罪。第二,对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的认定,原则上应当在对上游犯罪依法裁判确定后进行。因此,上游犯罪是否有充分证据证明或是否构成犯罪将直接影响到本罪是否成立。

1.审查涉案交易对应的上游犯罪证据

上游犯罪事实成立是构成本罪的前提条件,若上游犯罪尚未被查证属实,则根本不存在犯罪所得及其收益,本罪也自然因客观上不具备前提条件而不能成立。因此,在实务中细致研判每笔涉案金额所对应的上游犯罪证据是否完整至关重要。

(2021)湘0682刑初180号判决中,法院认可了辩护人针对部分涉案款项所提出的证据不足的意见:“一审公诉机关指控的部分涉案金额,涉案人员虽从银行卡取出钱款后交给被告人,但在案证据中却无相关电信诈骗案件被害人的报案材料、相应转账记录及公安机关出具的立案决定书等证据材料,难以证明有被害人向该账户转账汇款,因而不能证明该账户内钱款系上游犯罪的犯罪所得这一观点。”进而认定:“公诉机关并未提供相应的证据证实被告人黄木红帮助转账的资金系已经查证属实的犯罪所得”,最终判决被告人黄木红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足,作出了无罪判决。

2.关注尚未裁判的上游犯罪认定情况

虽然对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的认定,原则上应当在对上游犯罪依法裁判确定后进行,但《解释》亦明确虽未定罪,查证属实的亦可定案。实务中我们应该关注到,上游案件的证据可能发生变化,以至于上游犯罪的处理会存在变数,甚至导致不成立犯罪的可能。若涉及本罪的案件没有与上游案件并案处理、同步审查,则会产生对行为人非常不利的后果,甚至可能引发错案、冤案。因此,若出现先于上游犯罪认定本罪的情况,应密切上游犯罪案件进展及认定情况,对于上游案件最终没有被认定为犯罪的,应当及时申请启动审判监督程序对涉及本罪的案件进行纠正。

实践中,法院基本上都严格把握“上游犯罪查证属实”这一前提条件。笔者整理了部分案例中法院的观点态度,以供参考:

(二)主观明知问题

行为人主观上“明知”为本罪的成立前提,这里的“明知”一般被解释为知道或应当知道,“明知”的内容是其行为对象系犯罪所得或者犯罪所得收益。

司法实务中对于主观方面的认定经常会采用推定的方法,结合行为人掩饰、隐瞒物品(包括财物)的时间、地点、数量、价格、品种、行为人与本犯之间的关系、了解程度、交换条件等方面综合判断行为人主观上是否明知,例如:

(1)行为人收受上游犯罪行为人高额报酬或推定其“明知”

在单富豪、吴哲端掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案中,吉林省四平市中级人民法院认为:“本案中,存在多次转款、转款的时间较长、报酬畸高,且明显高于市场手续费等情况,可以推定单富豪对所转款项的非法性质是明知的。”再结合证人证言、行为人银行资金流动状况等,法院认为行为人明知行为对象是犯罪所得。[2]

(2)交易存在明显异常或推定行为人“明知”

邵正超、林扬超掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案中,被告人邵正超提出自己“不明知”所转移财产是犯罪所得,但法院根据其他证人的供述、被告人银行卡数次被冻结的事实,结合被告人邵正超的认知能力,及收益的转换、转移方式,认定被告人邵正超明知系犯罪所得及其收益。[3]

在主观明知的认定及辩护中,需综合全案证据,剖析不利因素,佐以证明行为人有理由认为只是正常交易行为且不具有主观明知的证据,结合行为的时间地点是否反常、赃物是否具有特殊标志、行为人对上游犯罪的了解程度、使用赃物的方式、是否因此获取了非法利益等因素,综合判断是否构成犯罪。

(三)关注特定出罪事由-以投资理财为例

掩饰、隐瞒犯罪所得罪虽然在大多数情况下具有一定的谋取利益的主观属性,但该罪侵犯的客体是妨害司法机关对上游犯罪的刑事追究,因此,该罪的主观意图必须具有帮助上游犯罪人掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的直接故意。如果行为人的涉案行为是出于长期以来的行为习惯,且钱款高度混同,或为自用而无意识购买犯罪所得,或者仅出于生活习惯进行投资理财,并无“掩饰、隐瞒”的目的或故意,则可能不构成犯罪。

以投资理财为例,实践中关于行为人用犯罪所得进行投资理财是否构成犯罪存在争议。

有观点认为,用犯罪所得进行投资的行为能给行为人带来相应的“合法”收入或资产升值,况且有价证券需要经过国家主管部门的登记,明显地体现出将非法所得转变为合法资产的性质,而且在客观上给司法机关造成的额外的困难,所以将犯罪所得用于投资理财应当被认定为“掩饰、隐瞒”的行为。[4]例如在张静掩饰、隐瞒犯罪所得案中,张静与涉嫌开设赌场罪的成某系情侣关系,张静知晓成某的经济来源为代理境外赌博平台,同居期间成某共向张静支付宝、微信、银行卡等转账人民币397万元。张静将其中300多万元用于投资理财产品,法院认为,张静以收受、使用、持有等方法掩饰、隐瞒犯罪所得收益,符合本罪的构成要件。[5]也有观点认为,需要重点关注行为人将犯罪所得用于投资理财的主观目的是什么,如果仅仅出于生活习惯,并无“掩饰、隐瞒”的目的,资金未造成损失,清晰可查没有妨碍司法,就不应当构成此罪。[6]

在笔者代理的案件中就存在此问题,辩护人认为当事人购买理财是出于长期的投资理财习惯,而没有积极掩饰隐瞒的行为或心理。在仔细查阅了全部的涉案账户流水后,辩护人发现当事人具有长期购买该“固定收益类”理财产品的习惯,且该理财产品是银行发布的理财产品中风险最低的。该理财产品的资金用途为“100%用于投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、债券、资产支持证券”,不得用于购买股票,风险极低,从未出现亏损。进而认为当事人购买该理财产品系出于常年的理财习惯,属于消极的、静态的存储钱款行为,主观上不具有积极地掩饰隐瞒钱款性质的目的。客观上也没有造成损失,资金还在同一银行账户,清晰可查,没有起到掩饰隐瞒的效果。经过反复与办案机关沟通交流意见,在辩护人的不懈努力下,最终当事人也获得了绝对不起诉的最佳案件结果,重获自由。

四、结语

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪作为妨害司法的犯罪,受到广泛关注。上述辩护观点对于此类案件具有一定普适性,但每一个案件都有其特殊之处,需结合具体案件情况细致梳理资金流向,综合分析全案证据,只有全面、细致、准确地把握辩护策略,方能为当事人争取到最好的案件结果。

注释:

[1]毋梦瑶:《掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪实证研究——基于陕西省247份裁判文书》,西北大学2022年硕士学位论文。在陕西省2018年至2021年的247份裁判文书中,数量最多的是实施收购犯罪所得、犯罪所得收益的行为,共185个,占53.16%;次之为实施转移犯罪所得、犯罪所得收益的行为,共111个,占31.90%;最后是实施代为销售犯罪所得、犯罪所得收益的行为,共17个,占4.89%”。

[2]参见单富豪、吴哲端掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案,吉林省四平市中级人民法院(2021)吉03刑终195号刑事判决书。

[3]参见邵正超、林扬超掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案,辽宁省阜新市中级人民法院(2022)辽09刑终20号刑事二审刑事判决书。

[4]参见何荣功:《洗钱罪司法适用的观察、探讨与反思》,载《法学评论》2023年第3期。

[5]参见张静掩饰、隐瞒犯罪所得案,浙江省江山市人民法院(2021)浙0881刑初408号刑事判决书。

[6]参见张明楷:《刑法学》,法律出版社2021年版,第1101页。