随着应对气候变化逐步成为全球共识,减少碳排放越来越成为国际社会普遍关心的问题,实施碳排放环境影响评价,推动污染物和碳排放评价管理统筹融合,是促进应对气候变化与环境治理协同增效,实现固定污染源减污降碳、源头管控的重要抓手和有效途径。为加快实施积极应对气候变化国家战略,推动《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》和《环境影响评价与排污许可领域协同推进碳减排工作方案》落地,2021年7月27日,生态环境部办公厅发布文件《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》(下称《通知》),在河北、吉林、浙江、山东、广东、重庆、陕西等七地开展将碳排放纳入环境影响评价的试点工作,涉及电力、钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业。此次试点主要开展建设项目二氧化碳排放环境影响评价,有条件的地区还可开展以甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物、六氟化硫、三氟化氮等其他温室气体排放为主的建设项目环境影响评价试点。

一、碳排放环境影响评价的具体内容

(一)建设项目碳排放政策符合性分析

分析建设项目碳排放与国家、地方和行业碳达峰行动方案,生态环境分区管控方案和生态环境准入清单,相关法律、法规、政策,相关规划和规划环境影响评价等的相符性。

(二)建设项目碳排放分析

1.碳排放影响因素分析

要求全面分析建设项目二氧化碳产排节点,在工艺流程图中增加二氧化碳产生、排放情况(包括正常工况、开停工及维修等非正常工况)和排放形式。明确建设项目化石燃料燃烧源中的燃料种类、消费量、含碳量、低位发热量和燃烧效率等,涉及碳排放的工业生产环节原料、辅料及其他物料种类、使用量和含碳量,烧焦过程中的烧焦量、烧焦效率、残渣量及烧焦时间等,火炬燃烧环节火炬气流量、组成及碳氧化率等参数,以及净购入电力和热力量等数据。说明二氧化碳源头防控、过程控制、末端治理、回收利用等减排措施状况。

2.二氧化碳源强核算

根据二氧化碳产生环节、产生方式和治理措施,开展钢铁、水泥和煤制合成气建设项目工艺过程生产运行阶段二氧化碳产生和排放量的核算。各地方还可结合行业特点,不断完善重点行业建设项目二氧化碳源强核算方法。此外,鼓励有条件的建设项目核算非正常工况及无组织二氧化碳产生和排放量。改扩建及异地搬迁建设项目还应包括现有项目的二氧化碳产生量、排放量和碳减排潜力分析等内容。对改扩建项目的碳排放量的核算,应分别按现有、在建、改扩建项目实施后等几种情形汇总二氧化碳产生量、排放量及其变化量,核算改扩建项目建成后最终碳排放量,鼓励有条件的改扩建及异地搬迁建设项目核算非正常工况及无组织二氧化碳产生和排放量。

3.产能置换和区域削减项目二氧化碳排放变化量核算

对于涉及产能置换、区域削减的建设项目,还应核算被置换项目及污染物减排量出让方碳排放量变化情况。

(三)减污降碳措施及其可行性论证

1.总体原则

环境保护措施中增加碳排放控制措施内容,并从环境、技术等方面统筹开展减污降碳措施可行性论证和方案比选。

2.碳减排措施可行性论证

给出建设项目拟采取的节能降耗措施。有条件的项目应明确拟采取的能源结构优化,工艺产品优化,碳捕集、利用和封存(CCUS)等措施,分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性,其有效性判定应以同类或相同措施的实际运行效果为依据,没有实际运行经验的,可提供工程化实验数据。采用碳捕集和利用的,还应明确所捕集二氧化碳的利用去向。

3.污染治理措施比选

在满足HJ2.1、HJ2.2和HJ2.3关于污染治理措施方案选择要求前提下,在环境影响报告书环境保护措施论证及可行性分析章节,开展基于碳排放量最小的废气和废水污染治理设施和预防措施的多方案比选,即对于环境质量达标区,在保证污染物能够达标排放,并使环境影响可接受前提下,优先选择碳排放量最小的污染防治措施方案。对于环境质量不达标区(环境质量细颗粒物PM2.5因子对应污染源因子二氧化硫SO2、氮氧化物NOX、颗粒物PM和挥发性有机物VOCs,环境质量臭氧O3因子对应污染源因子NOX和VOCs),在保证环境质量达标因子能够达标排放,并使环境影响可接受前提下,优先选择碳排放量最小的针对达标因子的污染防治措施方案。

4.示范任务

建设项目可在清洁能源开发、二氧化碳回收利用及减污降碳协同治理工艺技术等方面承担示范任务。

(四)碳排放绩效水平核算

1.要求参照《通知》附录4,核算建设项目的二氧化碳排放绩效。

2.要求改扩建、异地搬迁项目,还应核算现有工程二氧化碳排放绩效,并核算建设项目整体二氧化碳排放绩效水平。

3.在《通知》附录3中明确建设项目和改扩建、异地搬迁项目的二氧化碳排放绩效水平。

(五)碳排放管理与监测计划

1.要求编制建设项目二氧化碳排放清单,明确其排放的管理要求。

2.提出建立碳排放量核算所需参数的相关监测和管理台账的要求,按照核算方法中所需参数,明确监测、记录信息和频次。

(六)碳排放环境影响评价结论

要求对建设项目碳排放政策符合性、碳排放情况、减污降碳措施及可行性、碳排放水平、碳排放管理与监测计划等内容进行概括总结。

二、碳排放环境影响评价的分析程序

三、国内外温室气体环境影响评价案例对比分析

当前,我国作出碳达峰碳中和重大宣示已三年,温室气体管控纳入环评试点工作也取得一些初步成果,现以国内温室气体排放环境影响评价试点项目为例,并结合国外温室气体排放环境相关案例进行比较,希望提供一些借鉴和启示。

表1:国内外温室气体环境影响评价案例对比分析

案例名称

案例1-山东钢铁集团永锋临港有限公司临港先进优特钢产业基地二期项目

案例2-美国俄勒冈州东南部资源管理规划(修编)环境影响评价

案例3-坦桑尼亚油气开发计划的战略环评案例

基本情况

该项目为长流程钢铁改扩建(退城搬迁)项目,通过淘汰山东钢铁集团永锋淄博有限公司和山东莱钢永锋钢铁有限公司现有厂区生产装备,在临沂市临港区域高端不锈钢与先进特钢园区内建设1台600m²烧结机、3座600吨/天石灰窑、1座3070m³高炉、1座250吨转炉以及配套公辅设施。项目建成后可形成年产铁256.23万吨、钢水246万吨的生产规模。

该项目根据《山东省钢铁行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南(试行)》要求,调查分析了各工序的产排节点、物料消耗、能源消耗等,确定数据选取的原则为现有工程、替代工程优先选取近三年内数据相对完整的碳核查报告,现状调查的数据作为补充;拟建工程优先选取节能评估报告数据,可研和设计文件作为补充。此外,项目还分析了拟建工程减污降碳技术措施,包括源头防控、过程控制,以及应用尽用绿色节能降碳工艺设备等。

2023年,美国土地管理局(BLM)对俄勒冈州东南部资源管理规划进行了修编,并开展了环境影响评价。俄勒冈州位于美国太平洋沿岸,南面为加利福尼亚州,北面为华盛顿州。本次修编所涉及的东南部规划区,面积约650万英亩,包括俄勒冈州马尔赫尔县、哈尼县、格兰特县和贝克县。本次规划修编重点关注荒野区域保护管理、规划区内越野车辆使用、放牧等问题,调整了荒野保护区域、越野车辆使用开放区、限制区、关闭区的划定。

本规划(修编)环境影响评价从土壤、植被、水资源和岸线资源、物种保护、社会经济价值、景观娱乐、气候变化等方面就规划的5个备选方案进行了环境影响评价。其中,气候变化方面,报告回顾了区域人口、越野车辆使用、畜牧业、野火对温室气体排放的影响,以及牧场植被固碳作用;从荒野区域管理、越野车辆管理、牧场管理等三个方面分析了规划修订案及其替代方案实施对温室气体排放、荒野植被固碳的影响。

近年来,坦桑尼亚在其海岸外发现了储量丰富的天然气资源,其储量估计为57万亿立方尺。在油气开发为该国带来巨大经济利益的同时,也会导致当地生态环境破坏以及温室气体排放等各类问题,为此,坦桑尼亚政府在世界银行的资助下开展了针对油气开发计划的战略环评。该战略环评工作于2018年完成,尝试将气候变化及低碳发展等作为其评价内容的一部分,为确保石油和天然气资源的可持续发展提供建议,推动相关议题纳入油气开发有关决策中,是坦桑尼亚战略环评实践的典型案例。

评价内容

一是总结出一套行之有效的排放节点识别和活动水平数据选取的经验方法。本项目评价过程中,充分考虑到钢铁行业的工艺特点,深挖排放节点,立足能源和含碳物料使用情况,选取了合理的活动水平数据。二是以烧结、炼铁、炼钢工序二氧化碳排放强度为基准约束建设项目温室气体排放。该项目烧结、炼铁、炼钢工序碳排放绩效值分别为0.206吨CO2/吨烧结矿、0.246吨CO2/吨铁、0.018吨CO2/吨钢,均达到了《山东省钢铁行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南(试行)》I级水平(0.25吨CO2/吨烧结矿、0.56吨CO2/吨铁、0.08吨CO2/吨钢)要求。三是创新实施“两高”项目碳排放减量替代管理,该项目按照《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法(试行)》要求,煤耗、能耗、碳排放分别执行1.2、1.2、1.1倍量替代,实现钢铁行业压减产能、节能降耗协同减污降碳。

根据美国2021年“保护公众健康和环境,科学应对气候危机”的行政命令(Executive Order 13990)和《联邦部门和机构关于考虑温室气体排放和气候变化影响的指南》要求,分析了不同替代方案(情景)的温室气体排放(包括越野车辆二氧化碳排放和畜牧业牛反刍产生的甲烷排放)和荒野区域和牧场植被的固碳效应。

报告提出,在需要优先保护荒野特征的区域,应通过对机械化活动的限制和区域发展限制以减少温室气体排放。限制越野车辆在未开发区域的使用,且对于开放区将越野车辆使用限制在现有道路和原始路线上,在温室气体减排方面作用有限,但也控制了越野车辆使用的温室气体排放。加强牧场管理,严控授权放牧区域面积,有利于减少畜牧业中牛反刍的甲烷排放。

按照世界银行环境和社会框架,作为环境和社会评价的一部分,其资助项目应开展温室气体排放量评估。坦桑尼亚案例在世界银行框架要求下,一是分析了气候变化与石油天然气行业的相关性,并考虑了减少天然气开发、增加生物质能和水力发电可能导致的森林砍伐增多及水资源不足等问题;二是详细概述了油气开发不同阶段以及产业规模对当地生态破坏及温室气体排放的影响;三是开展了广泛的利益相关方研讨,形成对现有计划中涉及低碳发展问题的共识,明确了预防或解决这些问题的生态环境保护措施的优先排序,优化了政府部门在后续油气开发方面的决策内容。从评价效果来看,通过战略环评将低碳发展议题纳入到了政府关于油气开发计划的决策中,从源头上预防或缓解了坦桑尼亚油气开发对生态环境及温室气体排放的影响。与此同时,推动了政府部门、民间社会组织、公众居民和油气公司等主要利益相关方之间的联系,形成了良好的沟通机制,提升了对战略环评的认识和公众参与程度。

经验总结

一是烧结、炼铁、炼钢工序碳排放强度得到有效下降。该项目烧结工序二氧化碳排放绩效对比现有工程(绩效值0.214吨CO2/吨烧结矿)下降了3.7%,炼铁工序二氧化碳排放绩效对比现有工程(绩效值0.404吨CO2/吨铁水)下降了39.1%,炼钢工序二氧化碳排放绩效对比现有工程(绩效值0.034吨CO2/吨粗钢)下降了47.1%。二是落实山东省“两高”项目碳排放减量替代管理要求,通过碳排放减量替代,实现碳排放替代量488.20万吨CO2/年。项目实施后,二氧化碳排放量较产能置换工程(2019-2021年三年碳核查数据均值)减少了约348万吨。三是企业碳排放管理水平得到有效提升,减污降碳理念逐步深化。

美国俄勒冈州东南部资源管理规划(修正案)环境影响评价描述了规划区域内的现有资源条件和趋势,以及修正案及每种替代方案的环境、社会和经济影响。修改案的最终方案将优先保护33块具有荒野特征的土地(41.72万英亩)划定为优先保护区域;除了已划定为一级视觉资源的区域外,均作为二级视觉资源区域进行保护和管理,禁止大型可再生能源项目建设和矿产资源开发。修正案减少了越野车辆开放使用区域面积,现有开放区域32万英亩,车辆使用限制在现有路线上。依据俄勒冈州-华盛顿州牧场健康标准和牲畜管理指南,未达标的现有放牧区应该对相关措施进行整改,未达标区或未完成评估区域不增加每月放牧牲畜头数。上述调整对于区域温室气体排放管控均有一定证明作用。

坦桑尼亚油气开发计划的战略环评是将低碳发展内容纳入到战略环评研究的发展中国家案例,为其他国家提供了经验和借鉴。一方面,该项工作是在政府层面高位推动的,作为《巴黎协定》的签署国,坦桑尼亚政府承诺在2030年前通过国家自主贡献强化低碳发展水平,有意将低碳发展战略纳入到其各项发展规划中,2021年发布的《国家气候变化应对战略》也明确了建立国家气候政策框架;另一方面,坦桑尼亚有一个相对完善的战略环评体系,有专门的法律法规要求、指导方针和国家协调机构,其中2004年颁布的《环境管理法》明确要求制定石油和天然气相关计划需要开展战略环评,而2008年颁布的战略环评规章和2017年出台的战略环评国家指南都要求在开展战略环评时需要考虑气候因素,同时副总统办公室下属的环境和联邦事务部对开展战略环评工作提供了监督。

注:以上案例均选自生态环境部发布的“温室气体排放环境影响评价典型案例”。

通过对比上面列举的三个环评项目案例,可以初步看出国内外碳排放环境影响评价的一些显著差异:

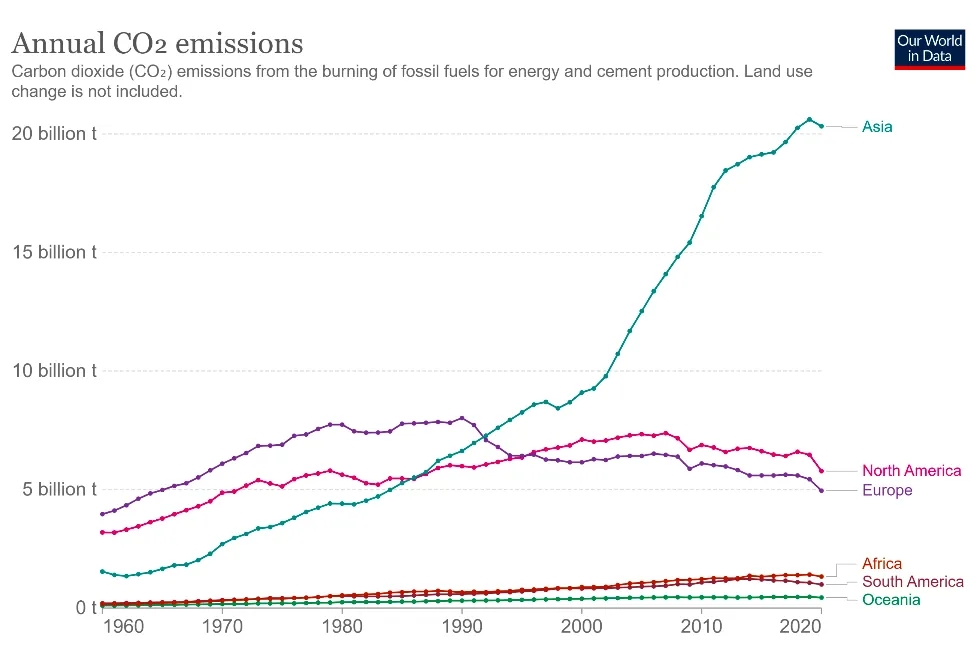

(一)碳排放发展进程不同。从全球各大洲碳排放量变化来看(图1),亚洲碳排放量持续增加,分别在1987年和1995年超过北美洲、欧洲成为全球最大的碳排放源区。2000年后亚洲碳排放量呈现急剧增长的趋势。欧洲和北美分别在1990年和2007年后,碳排放总量逐渐降低,进入负增长期。相比亚洲、北美洲和欧洲,非洲、南美洲和大洋洲的碳排放量相对较低。北美洲直到在2014年之后,碳排放量才开始降低;非洲和大洋洲的碳排放量一直支持增长,在2020年均出现降低。碳排放呈现出全球区域性差异的主要原因在于中国、日本、韩国等国家的迅速崛起过程中,开始了大规模的经济建设和快速的经济发展,工业生产对电力和石油等能源需求急剧增加,进而导致了碳排放的持续性增长。北美洲在2007年实现碳达峰后,碳排放总量开始持续下降,减排呈现出显著的效果。欧洲工业主要以汽车、飞机等机械制造为主,这些产业从第一次工业革命就开始,在经过百年的发展后,其很难有更进一步的发展。同时欧洲作为发达经济体,其工业化、城镇化发展起步较早且水平较高,加上碳排放控制措施较早地实施,欧洲碳排放总量在近几十年内持续降低。从具体国家来看,美国作为全球最大的经济体,其碳排放一直处于较高的水平,并于2007年已经实现碳达峰,2020年碳排放量为47.1亿吨,达到上世纪70年代的排放水平。2001年中国加入世界贸易组织后,随着自身经济发展跃升为全球经济强国。2001年后,中国碳排放呈现出急剧增长趋势,2005碳排放量超过美国成为全球最大的碳排放国,直到2011年增长趋势放缓。

图1:全球大洲年度碳排放总量变化

数据来源:Our World in Data

(二)法律依据不同。根据国内外应对气候变化,推动“双碳”目标行动进程不同,当前各国和地区实行碳减排工作的成效也形成了相应差异。相关法律文件作为此项工作的重要依据和指导,也因此差异明显。以欧美为代表的国际社会启动相关工作较早,也推出了很多约束性文件,例如《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《哥本哈根协议》《巴黎协定》等。因此,国际上往往依据国际公约或者协议、国家立法或者政府文件来推动和实施工作,而中国相比于欧美国家制定碳中和计划较晚,配套的环境影响评价工作的法律依据主要是参考新制定的部门文件。从长远来看,在立足国情的基础上,国内相关法律工作可逐步与国际接轨以实现“双碳”目标的快速推进。

(三)工作内容和依靠手段不同。当前国内的碳排放环境影响评价试点项目以相关工作文件为指导,主要着重于在技术层面进行二氧化碳排放量减少目标工作的探索与试验,其中节能减排是重点方向,碳减排是主要手段,包括提升能源利用效率、加强低碳技术研发、改善产业结构等。国际方面同样以法律或政府文件为依据,但实现“双碳”目标的工作方向更宽、手段更多,碳替代、碳吸收等都是重要途径,并且往往都是在宏观上进行把控,绿色转型往往是工作重点。结合国际经验,我国可以在发展清洁能源、绿色转型上加力。

(四)战略环评体系完善程度不同。国内当前战略环评工作仍处于摸索阶段,并结合地区差异进行试点工作,但国际方面已形成较为成熟的体系,不仅能够为当地大型项目提供环境生态方面的战略支持和决策依据,也为各相关方提供了利益考量指标和公众参与方式,这一点值得我们学习。

(五)工作重点不同。全球碳排放来源中几乎四分之三的排放来自能源使用,五分之一的量来源于农业和土地利用,其余8%来自工业和废物(图2)。我国的能源结构以高碳的化石能源为主,经济发展主要依靠能源的高消耗来实现,粗放型的增长方式还没有得到根本改变。因此碳排放环评试点行业主要集中在电力、钢铁、建材、有色、石化和化工等重点行业。国际上根据各国和地区的行业发展特点,对环评的工作要求有所区别,美国从越野车辆二氧化碳排放和畜牧业牛反刍产生的甲烷排放角度设计温室气体减排方案,一方面考虑到反刍动物排放甲烷是温室效应的主要“帮凶”,另一方面也是基于美国庞大的农牧场管理需要。美国食品和农业组织表示,世界上大约14%的温室气体是由于农业所致。农业排放物中的很大一部分来自于甲烷,从造成全球变暖的程度来说,甲烷要比二氧化碳的危害大23倍。这一点也给其他国家和地区应对气候变化和环境治理提供了启示和方向。我国在这方面重视不足,值得借鉴。

图2:全球碳排放来源

数据来源:Our World in Data

截止到2020年,中国在全球二氧化碳排放量占比达31%,暂居二氧化碳排放量世界第一。在中国碳达峰、碳中和“3060”的目标下,中国碳减排刻不容缓。因此,将气候变化因素纳入环评法规标准体系,建立完善的碳排放环境影响评价工作作为碳减排的重要内容、实现“双碳”目标的重要途径亦迫在眉睫。