碳排放权交易是通过市场机制控制和减少二氧化碳等温室气体排放,助力积极稳妥推进碳达峰碳中和的重要政策工具。2024年1月25日,国务院总理李强签署第775号国务院令,公布《碳排放权交易管理暂行条例》(以下简称《暂行条例》),该条例自2024年5月1日起施行。《暂行条例》首次以行政法规的形式明确了碳排放权市场交易制度,覆盖碳排放权交易各主要环节,并针对碳排放数据造假等突出问题,着力完善制度机制。为我国碳市场的运行提供了上位法的依据,对双碳目标实现和推动全社会绿色低碳转型具有重要意义。

《暂行条例》作为目前指导我国碳市场运行管理的最高层级的法律依据,其在碳市场发展方面具有里程碑式的意义,开启了我国碳排放权交易的法治新局面。条例共三十三条,其内容包括注册登记机构、交易机构以及温室气体种类和行业范围、交易主体、交易方式、重点排放单位的确定、碳排放配额的分配,以及温室气体排放报告的编制核查、碳排放配额的清缴和市场交易等碳排放权交易的各个要素和主要环节,做到了全流程覆盖,力求交易参与人在碳排放权交易的各个环节都有法可依。

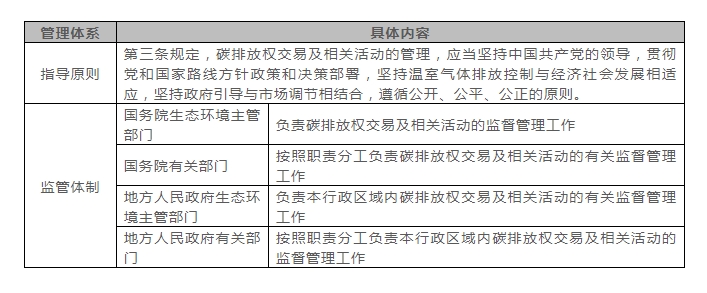

一、搭建碳排放权交易管理的基本制度框架

二、建立碳排放权交易管理体系

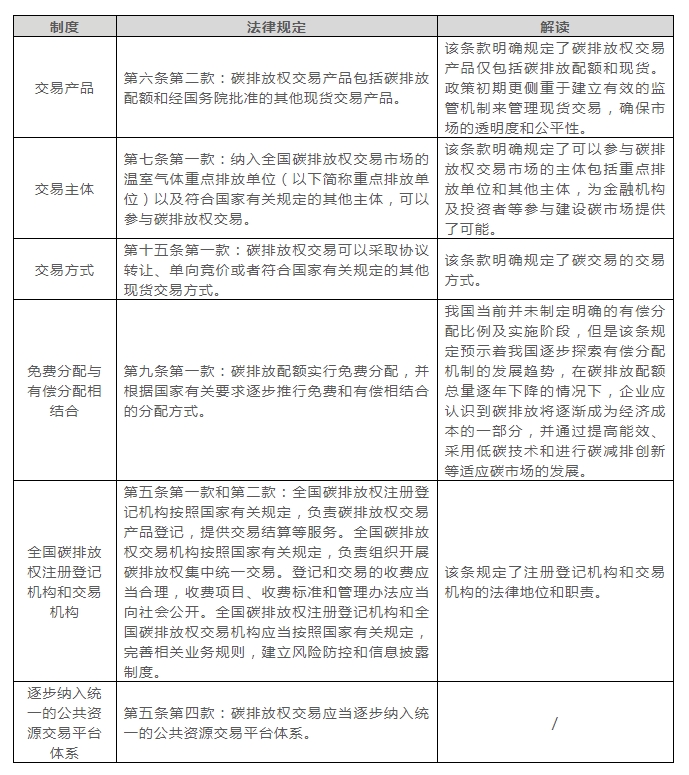

三、明确碳排放权交易市场的交易机制

《暂行条例》对交易产品、分配方式以及注册和交易机构等做出了不同的规定或进行了进一步的明确,具体如下:

1.关于交易产品:《暂行条例》明确目前的交易产品仅为碳排放配额,和经国务院批准的其他现货交易产品。

2.关于分配方式:《暂行条例》将负责碳配额分配的机构从生态环境部,扩展至“生态环境主管部门及有关部门”,充分体现了监管机构跨部门合作的特点。同时,《暂行条例》再次明确了我国将在一定条件下,启动有偿分配与免费发放的结合,进一步预示了我国逐步探索有偿分配机制的发展趋势。

3.关于注册登记和交易机构:《暂行条例》不仅进一步确认了注册登记机构和交易机构的职权和法律地位,还提出了注册登记和交易机构应当建立风险防控机制、加强信息披露的具体要求。除此之外,就监管机构而言,《暂行条例》也明确了由国务院生态环境主管部门会同国务院市场监督管理部门、中国人民银行和国务院银行业监督管理机构进行监督管理,并加强信息共享和执法协作配合等。值得注意的是,《暂行条例》明确了碳排放权交易应当逐步纳入统一的公共资源交易平台体系,从侧面再次体现了碳排放权交易的重要地位以及更加透明和规范的管理趋势。

4.关于交易方式:《暂行条例》进一步明确将交易方式限定为现货交易。

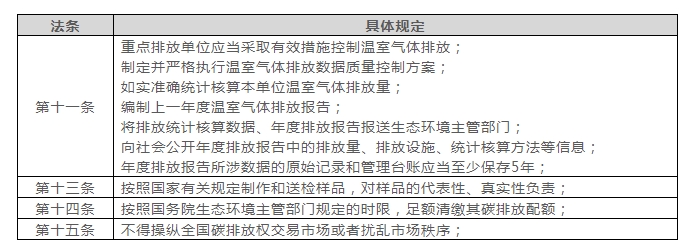

四、明确重点排放单位的法定义务

根据司法部、生态环境部负责人的发言,2021年全国统一碳排放权交易市场建立后,整体运行较为平稳,但碳排放数据弄虚作假的问题较为突出。有鉴于此,《暂行条例》针对性地对重点排放单位的义务进行了细化,从而有助于重点排放单位更好地落实减排义务,保障全国碳排放权交易市场的平稳运行。具体而言,重点排放单位的义务主要有:

五、强化违法行为的法律责任

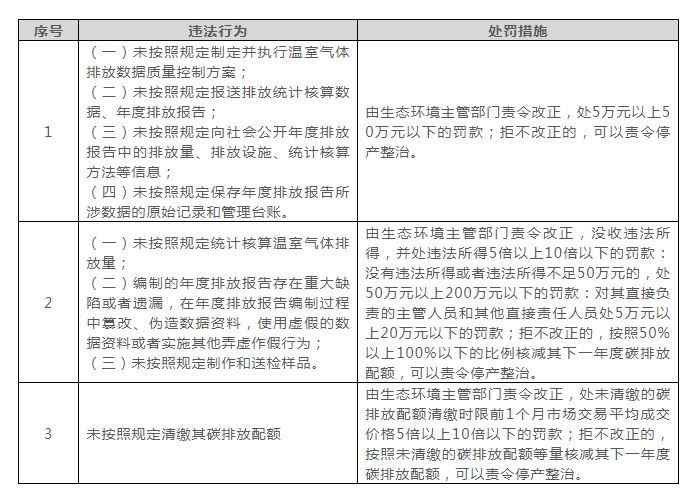

(一)对重点排放单位的处罚措施

在《暂行条例》出台之前,《管理办法》对重点排放单位,仅规定了两类违法情形,即:未按时足额清缴碳排放配额;虚报、瞒报温室气体排放报告,或者拒绝履行温室气体排放报告义务。对于相关违法行为的处罚力度也较小,罚款均未超过三万元。然而,截至目前,我国重点排放企业大多为规模较大、实力较强的中大型企业,对于此类企业而言,三万元以内的罚款威慑力明显不足。《暂行条例》出台后,无论从违法行为的类型以及处罚措施的多样性和惩罚力度上都有了较大的提升,《暂行条例》中重点排放单位的违法行为和处罚措施具体如下:

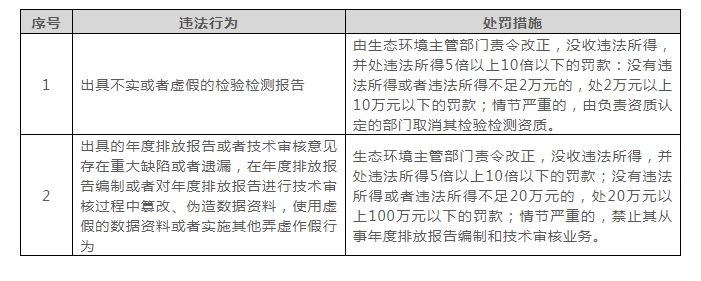

(二)对技术服务机构的处罚措施

《暂行条例》对于接受委托编制年度排放报告以及对报告进行技术审核的技术服务机构,有篡改、伪造数据资料等弄虚作假行为的,规定了严格的法律责任,具体如下:

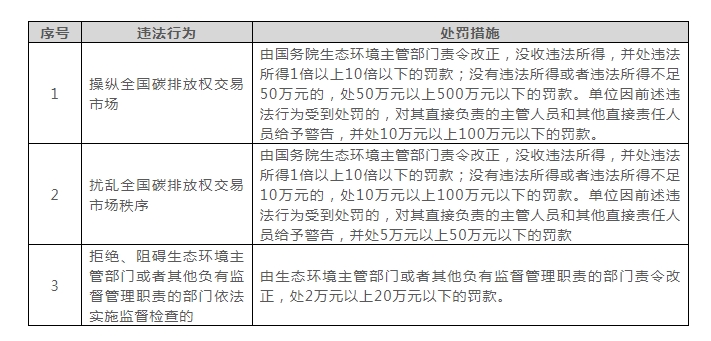

(三)对操纵全国碳排放权交易市场、扰乱秩序行为的处罚措施

对于操纵全国碳排放权交易市场、扰乱交易秩序的违法行为,《暂行条例》做出了相应的处罚规定,进一步提升了违法成本,有力地保障了全国碳排放权交易市场的健康运行。

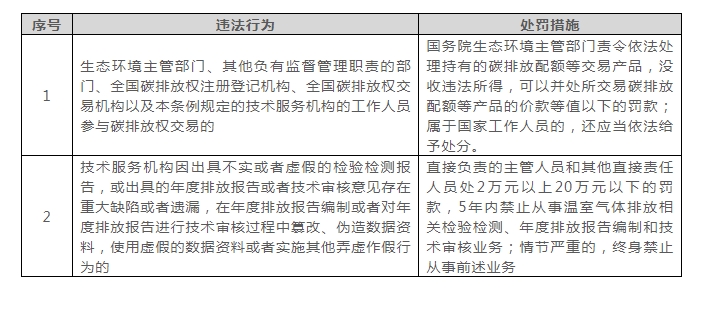

(四)对有关工作人员的处罚措施

根据《暂行条例》的规定,生态环境主管部门、其他负有监督管理职责的部门、全国碳排放权注册登记机构、全国碳排放权交易机构以及本条例规定的技术服务机构的工作人员均应当遵守相关的规定,如:不得参与碳排放权交易、不得篡改伪造碳排放数据资料等。对于相关行为的违法后果,《暂行条例》也进一步加大了处罚力度,具体如下: