高中老同学丁宝志来访,谈及往事,勾起一段苦涩的回忆。

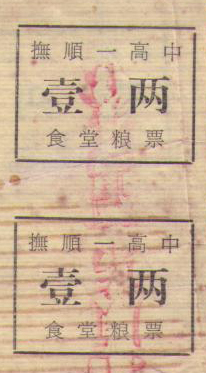

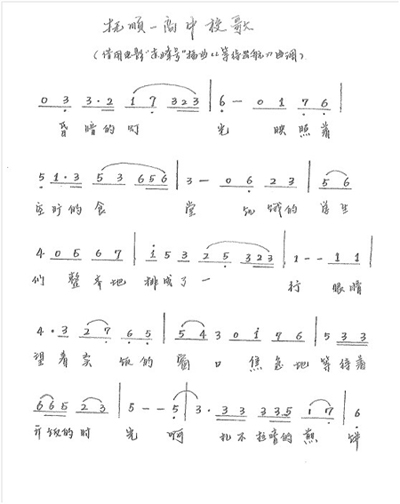

那是文化大革命期间的1968年,也是我们被下乡做“知青”之前的一段日子。我们当年是在辽宁省的抚顺市第一高中读书,那是抚顺一高中学生都是住校生。因文革时期的生活条件很艰苦,伙食非常差。主食基本上每天都是玉米面窝头和煎饼,副食则以白菜汤为主,改善生活的机会实在太少。加上文化大革命造成的迷惘和对前途的不可预测,同学们的情绪十分低落。在那种情绪的感染下,丁宝志有一天诗兴大发,借用当时盛行的歌曲《等待出航》的曲调,填写了一首由抱怨伙食而借题发挥的歌词。

没想到,本来是一个玩笑,却很快就唱遍了整个学校,被戏称为“抚顺一高中校歌”。因为这首歌词,丁宝志同学遭受了大批判,更险些被打成了反革命分子。同时,也因此得了一个“文学流氓”的雅号。

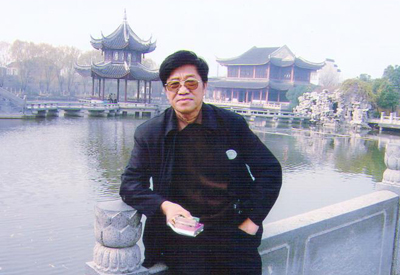

文革结束后,丁宝志同学继续发挥他的文学特长,回到山东老家做起了教师,后来又到教育局继续钻研他的文学。看来,“文学流氓”这个称号还是名副其实的。

三十多年过去了,当年的狂热青年如今已成老叟。然而,往事虽然苦涩却难以忘怀。谈笑之余,特将此歌词连同曲谱录出来,供大家赏析,更希望能勾起抚顺一高中“老三届”校友们的回忆。当你们看到这首歌的时候,希望能够回到我们共同经历过的那难忘而苦涩却又火红的青年时代!也希望年轻的一代,藉此品尝一下那个特殊年代的些许苦涩。

丁宝志:辽宁抚顺一高中毕业。1968年9月到辽宁省北镇县青堆子公社四海大队插队,后转回祖籍山东省诸城市相州公社务农。1971年任相州公社初中教师,1983年到诸城县教育局任办公室副主任,1992年在省诸城市教育局任督导室主任,潍坊市政府督学。

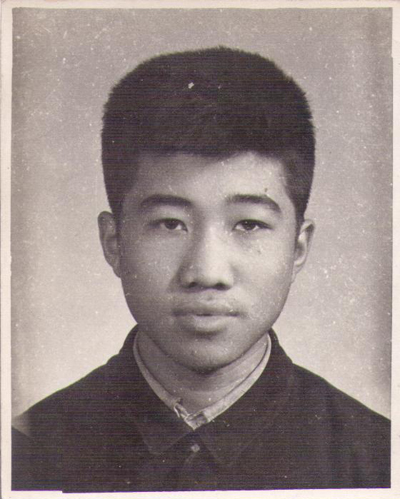

田文昌:与丁宝志同班同学,60年代老高中,首批上山下乡老知青。经历过史无前例的无产阶级文化大革命激情岁月的洗礼,经受过接受贫下中农再教育的磨练。

少年时期酷爱音乐,却数次与艺术院校擦肩而过,无缘成为音乐人。

文革结束恢复高考后,阴差阳错考入西北政法大学攻读法学硕士,1983年毕业后到中国政法大学任教,不经意之中成了一名法律人。

从教十几年,渐入佳境,已将教学与科研视为己任,又在近天命之年与自己关爱的学生们洒泪而别,半推半就地迈进了专业律师的行业,由教授兼律师而转为律师兼教授。

现任:中华全国律师协会刑事业务委员主任,北京市京都律师事务所名誉主任;兼任多家法律院系客座教授;2013年度十大法治人物。

人生感悟:想要的往往得不到,得到的往往想不到。

处世信条:见了棺材不落泪,撞了南墙不回头。

社会责任:国家兴亡,匹夫有责。

事业目标:做最能实现自身价值的事。

奋斗经验:努力加自信。