一、什么是羁押必要性审查

根据《规定》第2条,羁押必要性审查,是指人民检察院对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人有无继续羁押的必要性进行审查,对不需要继续羁押的,建议办案机关予以释放或者变更强制措施的监督活动。其依据为《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十三条。

(注:《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十三条:犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后,人民检察院仍应当对羁押的必要性进行审查。对不需要继续羁押的,应当建议予以释放或者变更强制措施。有关机关应当在十日以内将处理情况通知人民检察院。)

二、有权申请审查的主体及阶段

根据《规定》第7条,犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属、辩护人都有权申请进行羁押必要性审查,但应当说明理由,并且有相关证明材料的,应当一并提供。

同时,根据《规定》第27条,看守所也有羁押必要性审查的建议权,依照申请程序办理。这是针对实践中一些犯罪嫌疑人、被告人因为身体状况等原因不适宜继续羁押在看守所的情形。

根据刑诉法第93条和刑诉规则第616条的规定,从犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后直至生效判决作出前,均可进行羁押必要性审查。因此,羁押必要性审查贯穿侦查、起诉、审判全过程。

三、进行羁押必要性审查的主体

根据《规定》第3条和第8条,审查的主体为办案机关(公安机关、人民检察院、人民法院)对应的同级人民检察院刑事执行检察部门,其他部门予以配合;其他部门收到申请后,应当在一个工作日以内移送本院刑事执行检察部门;其他人民检察院收到申请后,应当告知申请人向办案机关对应的同级人民检察院提出申请,或者在两个工作日以内将申请材料移送办案机关对应的同级人民检察院,并告知申请人。

四、适用羁押必要性审查的对象

根据《规定》第11条,审查对象为负责审查的刑事执行检察部门所在的人民检察院批准逮捕的以及对应同级人民法院决定逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。

五、审查的方式

1.一般方式。

根据《规定》第13条,羁押必要性审查的一般方式为:①审查犯罪嫌疑人、被告人不需要继续羁押的理由和证明材料;②听取犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、辩护人的意见;③听取被害人及其法定代理人、诉讼代理人的意见,了解是否达成和解协议;④听取现阶段办案机关的意见;⑤听取侦查监督部门或者公诉部门的意见;⑥调查核实犯罪嫌疑人、被告人的身体状况;⑦其他方式。

2.公开审查。

根据《规定》第14条,人民检察院可以对羁押必要性审查案件进行公开审查,公开审查不是必经程序,实践中一般对于有重大社会影响或者有争议的案件可以进行公开审查。但是,涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的案件除外。并且规定,公开审查可以邀请与案件没有利害关系的人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员参加。邀请上述人员参加羁押必要性公开审查,不仅有助于提高审查的公信力,而且有助于他们进一步了解检察机关的这一新增职责,增强程序运行的透明性。

3.量化审查。

根据《规定》第16条,评估犯罪嫌疑人、被告人有无继续羁押必要性可以采取量化方式,设置加分项目、减分项目、否决项目等具体标准,犯罪嫌疑人、被告人的得分情况可以作为综合评估的参考。将审查项目予以量化不仅有利于限制检察机关的自由裁量权,保障犯罪嫌疑人、被告人的合法权益,同时也使得羁押必要性审查更具有可执行性。

七、影响犯罪嫌疑人、被告人有无继续羁押必要性的因素有哪些

根据《规定》第15条,人民检察院应当根据犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪事实、主观恶性、悔罪表现、身体状况、案件进展情况、可能判处的刑罚和有无再危害社会的危险等因素,综合评估有无必要继续羁押犯罪嫌疑人、被告人。

八、哪些情况下,检察机关应当/可以向办案机关提出释放或者变更强制措施的建议

《规定》第17、18条为该规定的中心条款,规定了应当/可以对犯罪嫌疑人、被告人解除羁押的情形。第17条为强制性条款,即在17条规定的情形之下,检察院执行检察部门必须提出释放或者变更强制措施的建议。第18条为灵活性条款,即有18条规定的情形存在,检察院执行检察部门有选择提出释放或者变更强制措施的建议的权力。

1.强制性条款:

①案件证据发生重大变化,没有证据证明有犯罪事实或者犯罪行为系犯罪嫌疑人、被告人所为的;

②案件事实或者情节发生变化,犯罪嫌疑人、被告人可能被判处拘役、管制、独立适用附加刑、免予刑事处罚或者判决无罪的;

③继续羁押犯罪嫌疑人、被告人,羁押期限将超过依法可能判处的刑期的;

④案件事实基本查清,证据已经收集固定,符合取保候审或者监视居住条件的。

2.灵活性条款:

犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一,且具有悔罪表现,不予羁押不致发生社会危险性的:

①预备犯或者中止犯;

②共同犯罪中的从犯或者胁从犯;

③过失犯罪的;

④防卫过当或者避险过当的;

⑤主观恶性较小的初犯;

⑥系未成年人或者年满七十五周岁的人;

⑦与被害方依法自愿达成和解协议,且已经履行或者提供担保的;

⑧患有严重疾病、生活不能自理的;

⑨系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;

⑩系生活不能自理的人的唯一扶养人;

?可能被判处一年以下有期徒刑或者宣告缓刑的;

?其他不需要继续羁押犯罪嫌疑人、被告人的情形。

其中第①-⑦项主要参照了刑诉规则第144条不予逮捕的情形;第⑧-⑩项主要参照了刑诉法第65条可以取保候审和第72条可以监视居住的情形。第?项是一个总括性的情形,即如果犯罪嫌疑人、被告人具有悔罪表现,不予羁押不至发生社会危险性,并且可能被判处一年以下有期徒刑或者宣告缓刑的,则没有继续羁押的必要,可以向办案机关提出释放或者变更强制措施的建议。

九、对于羁押必要性审查有哪些监督途径

1.检察机关内部监督。

①根据《规定》第4条,羁押必要性审查案件的全过程都应该在检察机关统一业务应用系统登记、流转和办理,案件管理部门在案件立案后对办案期限、办案程序、办案质量等进行管理、监督、预警。第25条也规定,刑事执行检察部门应当通过检察机关统一业务应用系统等途径将审查情况、提出建议和办案机关处理情况及时通知本院侦查监督、公诉、侦查等部门。

②根据《规定》第19条,办理羁押必要性审查案件应当制作羁押必要性审查报告,报告中应当写明:犯罪嫌疑人或者被告人基本情况、原案简要情况和诉讼阶段、立案审查理由和证据、办理情况、审查意见等。

③根据《规定》第28条,检察人员办理羁押必要性审查案件应当纳入检察机关司法办案监督体系,有受贿、玩忽职守、滥用职权、徇私枉法、泄露国家秘密等违纪违法行为的,依纪依法严肃处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2.外部监督

①根据《规定》第14条,羁押必要性审查案件可以进行公开审查,公开审查可以邀请与案件没有利害关系的人大代表、政协委员、人民监督员、特约检察员参加,这些人员有着一定的社会地位,通过对案件的了解,有利于对案件的审查进行监督。

②根据《规定》第24条,对于依申请立案审查的案件,人民检察院办结后,应当将提出建议和办案机关处理情况,或者有继续羁押必要的审查意见和理由及时书面告知申请人。

十、检察院审查建议的性质

根据《规定》第22条,人民检察院应当跟踪办案机关对释放或者变更强制措施建议的处理情况。办案机关未在十日以内回复处理情况的,可以报经检察长或者分管副检察长批准,以本院名义向其发出纠正违法通知书,要求其及时回复。

所以,检察机关审查后提出的释放或者变更强制措施的建议虽然不具有决定作用,但作为具有法律效力的建议其重要性不言而喻。

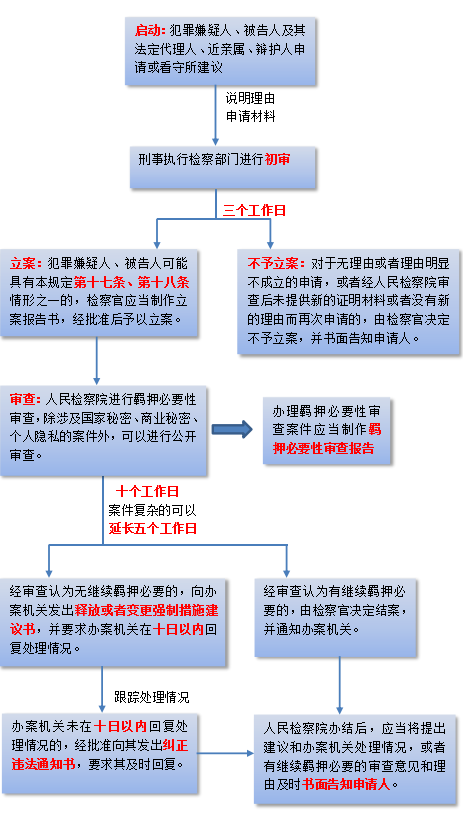

十一、羁押必要性审查流程