当渐入人生终局的时光,年迈的老人往往会背着儿女亲人,悄悄开始规划自己人生的最后一站。

“物色一个合适的养老公寓安度晚年,既不成他人累赘,也可护得自身周全”,然而就算是老人们这个一点都不过分甚至有些悲情的理想,实现的道路也布满了迷雾与陷阱,一不小心就会跌入骗局,血本无归。

最近频出的利用各种名目养老公寓项目骗取老年人财物案件,无一不透露着一些不良商家处心积虑利用老人的“养老焦虑”精心布置的骗局,老人沉醉在其编织的谎言中毫无防备,直至接到警方通知被骗时方觉大梦初醒。

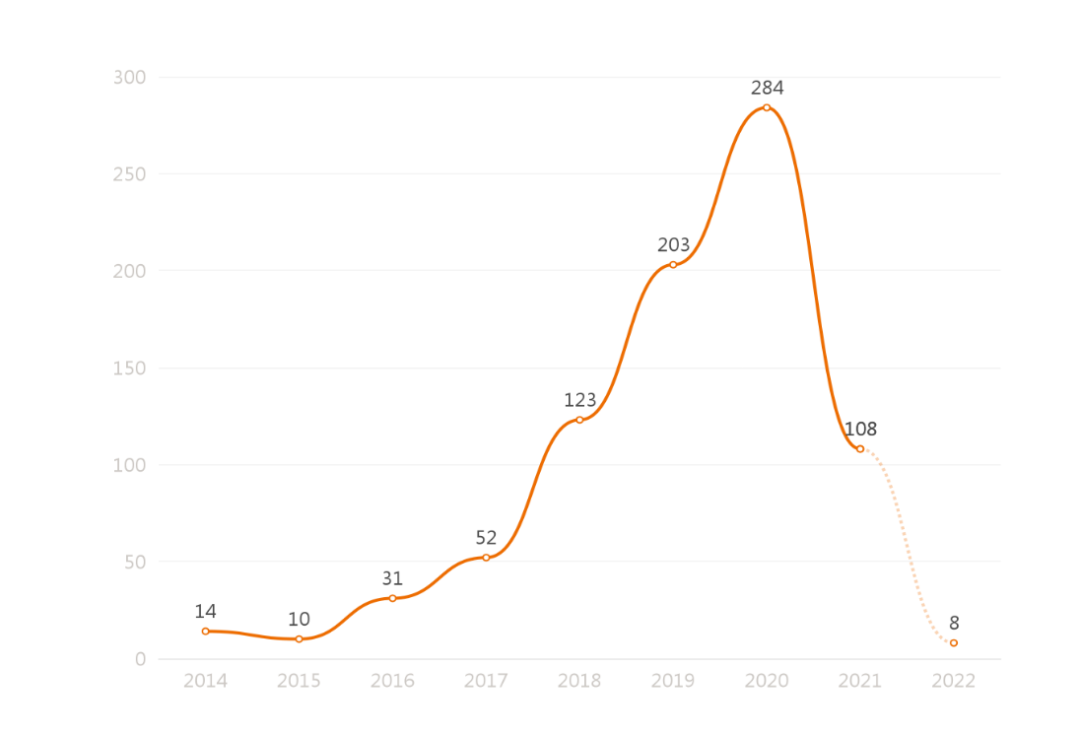

非法吸收公众存款罪是涉老年人犯罪中高发的一个罪名。笔者在法律数据库中以非法吸收公众存款罪为案由,以2014年到2022年为区间,通过在检索维度项下设置以下检索条件:养老服务、养老公寓、养老中心、养老机构、养老院(任意一个条件满足即可),结果显示此类案件的裁判文书的数量总数高达833件,并且从年份分布上来看,此类案件也呈急剧攀升趋势。(注:考虑到刑事案件从立案到判决需要大概一到两年的周期,以及近一年来裁判文书公开率的变化,会影响到非官方法律数据库近一两年案件数量上的准确性,因此2021年和2022年的数据暂不具备较高的参考价值)

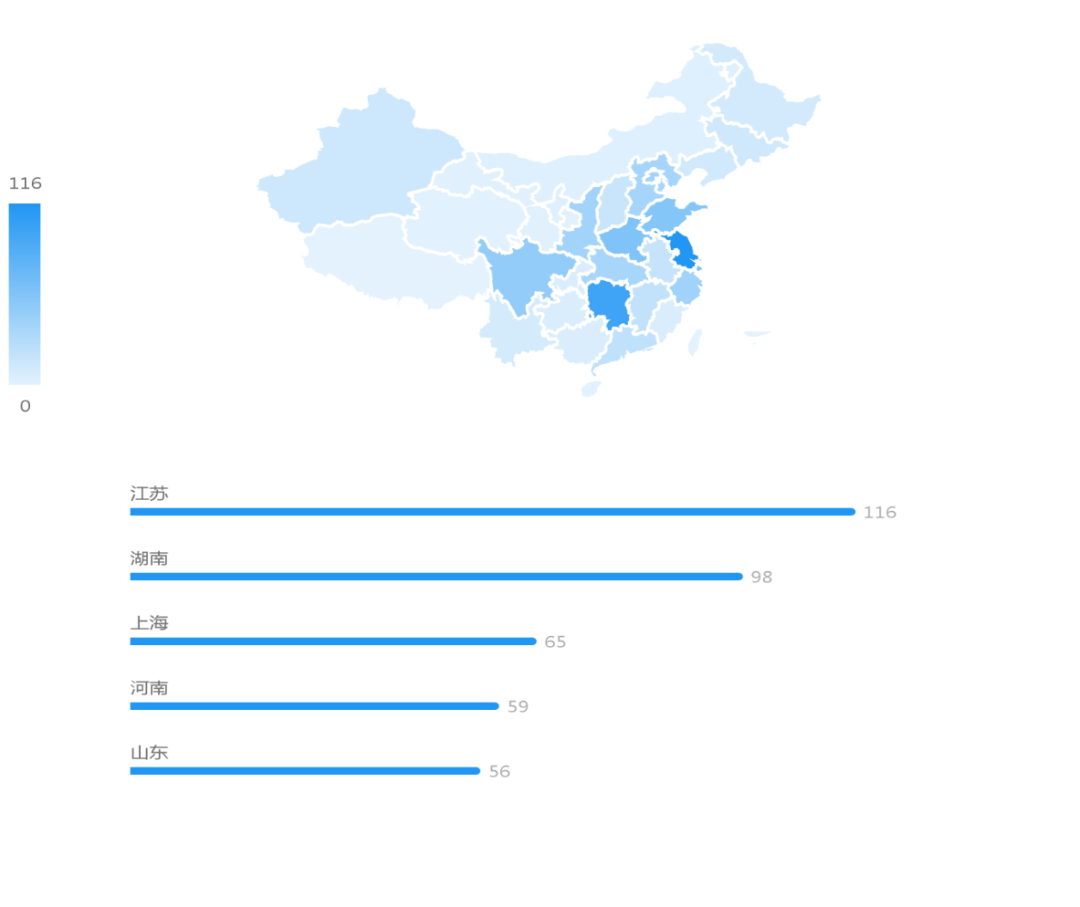

从地域分布上看,以非法吸收公众存款罪定罪的养老类案例主要集中在江苏省、湖南省、上海市,分别占比13.93%、11.76%、7.80%。

一边是需求旺盛,一边是乱象频出,那么,老年消费者该如何去甄辨漫天营销下的真假?不良商家的套路又有哪些?本文结合具体案例谈一谈,作为消费者,我们如何能够第一时间识别骗局,在选择养老的道路上拨开迷雾见光明。

一、案情简介

位于湖南长沙的“顺祥养老公寓”是一家曾经给2万多名老人带去希望的“养老机构”,根据裁判文书网公布的该案判决书,湖南九九富达实业发展集团股份有限公司(以下简称九九集团)于2014年4月15日成立,王某梅为实际控制人,贾某祥为法定代表人。王某梅等人以九九集团下属的顺祥公司、康阳公司作为两大集资主体,在从未取得养老机构设立许可,不具备老年人照护资格,更不具备向社会公众吸纳资金的资格的情形下,以固定的手段和套路向不特定对象吸收资金。根据长沙市人民检察院起诉书,在2016年1月至2019年9月期间,王某梅、贾某祥、齐某明等人非法集资的金额超过17.3亿元,涉及人数超过2.1万人。[信息来源:《等不到的床位:养老公寓诈骗如何坑害老年人》作者:张馨予;载自2022/7/14《中国新闻周刊》]

根据公开材料,本案具体的吸资行为可分为以下具体四步:

1、业务员通过发放传单/熟人介绍/电视宣传/电话邀请吸引老人,建立联系,再通过各种小恩小惠和“送温暖”的行为与老人迅速成为“朋友”。

2、邀请老人到顺祥养老公寓实地参观考察,建立信任基础,虽然考察的顺祥养老公寓只有310个可入住的床位,但是为了让老人相信自己有机会入住理想居所,业务员声称在建的长沙县黄花镇的养老公寓有2000多个可入住的养老床位。

3、考察完毕后,带老人进入会销现场,“领导”现场“激情澎湃”演讲,以高息返点吸引老年人投资,具体投资方式是:用资金预定养老中心酒店居住资格,采取“预定卡”形式预交养老预定金,签订《预定养老服务合同》。商家再根据交纳数额确定不同的等级将老人分成爱心客户、贵宾客户、至尊客户、双至尊客户、金尊客户、钻石客户、金钻客户,房价折扣优惠也是从95折到7折不等。根据不同的客户等级允诺不同返利比例(7%-12%)及消费补贴(900元-24000元)。签订的合同为两年一期,满一年可领取利息,满两年可领取第二年的利息和本金。

4、公司按时支付利息或福利补贴,并提供入住优惠,引诱老人不断继续投资。

二、法律分析

我国刑法中的非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪包括以下四个要件:1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金(非法性);2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传(公开性);3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报(利诱性);4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金(社会性)。

本案中被告人的行为完全符合非吸罪的四性:

1、顺祥养老机构以“养老”为需求口,将目光和受众精准集中在60岁以上的老龄人,通过双线作业宣传(即线上投入广告流量宣传,线下发展多名业务员1对1宣传)吸引老人。

此行为模式符合了四个要件中的“公开性”和“社会性”。

2、顺祥养老机构在并没有金融及养老服务资质的基础上,以提供养老机构服务或者分红型老年公寓养老投资产品为由头,以明显高于同期银行贷款的利息且还在还本付息的时间节点上设置了满一年或者满两年的特殊条款设定,向老人进行“洗脑利诱式”销售,不断吸收老人的存款,利息的特殊设定也使老人无法快速止损,甚至有时陷入错误认识后还会做出扩大投资的决定。

此行为模式符合了四个要件中的另外两个要件“非法性”和“利诱性。

同时,此类案件往往还会触犯到另一个罪名即集资诈骗罪,两个罪名最明显的区别在于:非法吸收公众存款罪中非法吸收的资金一般用于投入企业经营,由于其存在资金池的风险加之经营不善或者现金流断裂导致无法履行合同中规定的义务,而集资诈骗则是一些打着“养老”幌子的“皮包公司”早在创立之初,就没有打算实现自己口口声声宣称的“商业模式”或者其商业模式根本就没有实现的可能性,冠之以做企业之名,实则以虚假承诺来骗取财物,骗取的财物往往被犯罪分子挥霍。

三、防涉老诈骗需要系统的社会工程

法理学(家长主义)和经济法(失灵市场规则)上有一个通识,当双方主体处于明显不对等地位时,光靠自身加强防范意识已然是远远不足,还需要政府帮助弱势的一方进行决策并提供干预。

我国正在逐渐步入老龄化社会,大体量的养老需求必将催生出全球最大的养老市场。市场一旦出现,资本和骗子就会随之入场,处于灵活市场相对方的主力消费者——老人们的思维却在逐渐固化,获取信息的渠道单一被动,而在我国关于老年人监护的法律法规中只有对无民事行为能力人和限制民事行为能力人的规定,忽视了老人逐渐下降的判断力和行为能力,而这一客观事实又会被别有用心的人加以利用,最终酿成悲剧。

在及时填补老年人监护法规方面立法空白的同时,国家也应当建立一个“有章可循”与“多管齐下”式的养老机构监管体系,加强对养老机构在资质审查、资金监督、费用流向、安全隐患、服务制度、基础设施等各方面的全方位监督和管理。

与此同时,政府还应当主动担任引导教育者的角色,加大对老年人甄别信息方面的宣传教育,例如基层社区可以定期进行老年人防诈骗能力、意识的学习和培训;提前布局,正视老年人的养老需求,经过考察引荐合法正规的养老机构,承担起更多的社会责任,真正实现老有所养、老有所依。

四、如何识别养老公寓骗局

现阶段的社会资源还没有办法做到对全体老年人的“全覆盖”式照拂,在这种“不得不”自谋出路的情况下,我们应该如何确定自己想去的养老机构是一个合法规范的企业?

一个合格规范的养老机构不仅具有外观上的合格还应当有具体资质和公示的信息。

首先,在当地政府官网上一般都“有迹可循”:目前我国很多省市已经实现了“养老机构公开查询“的便捷操作,例如北京市养老机构可通过如下渠道查询:

武汉市养老机构可查询如下:

其次,可关注养老机构涉诉及资信信息。例如通过中国裁判文书网、养老机构所在地人民法院网、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、信用中国网以及企查查、天眼查、启信宝等第三方网站,查询到相关养老机构的涉诉信息,作为辅助判断的依据。

再次,还应重点关注养老机构是否存在相关医护人员资质证书挂靠问题,尤其是对于内设医疗机构的相关专业技术人员。根据相关法律法规,养老机构中从事医疗、康复、社会工作等服务的专业技术人员应当具有相应的专业技术资格;护理员应当接受专业技能培训,经考核合格后持证上岗;护理员以及餐饮服务人员还应当具有健康证明,在考察养老机构的过程中可以和工作人员确认机构服务人员是否有经过相关的培训和资质。

最后,老人也应当对子女和其他亲人做到坦诚沟通,寻找家人的理解和力量,通过家人或者年轻人的帮助,客观、慎重地对养老机构进行考察和选择,平时还要注意提升自身的防范意识,多通过官方渠道获取信息,例如下载反诈中心App、关注当地的政府公众号、法院公众号,多听一些普法类的课程和社会新闻等。

为垂暮之年提供可靠的安身之所,事关社会稳定和老年人的切身利益,在国家重拳整治的态势下,我们提醒一些人不要以身试法,实施侵害老年人利益的行为,也希望国家能有配套的系统措施出台,更期盼老年人都能提高法律意识,不上当、不受骗,捂好自己的“钱袋子”。